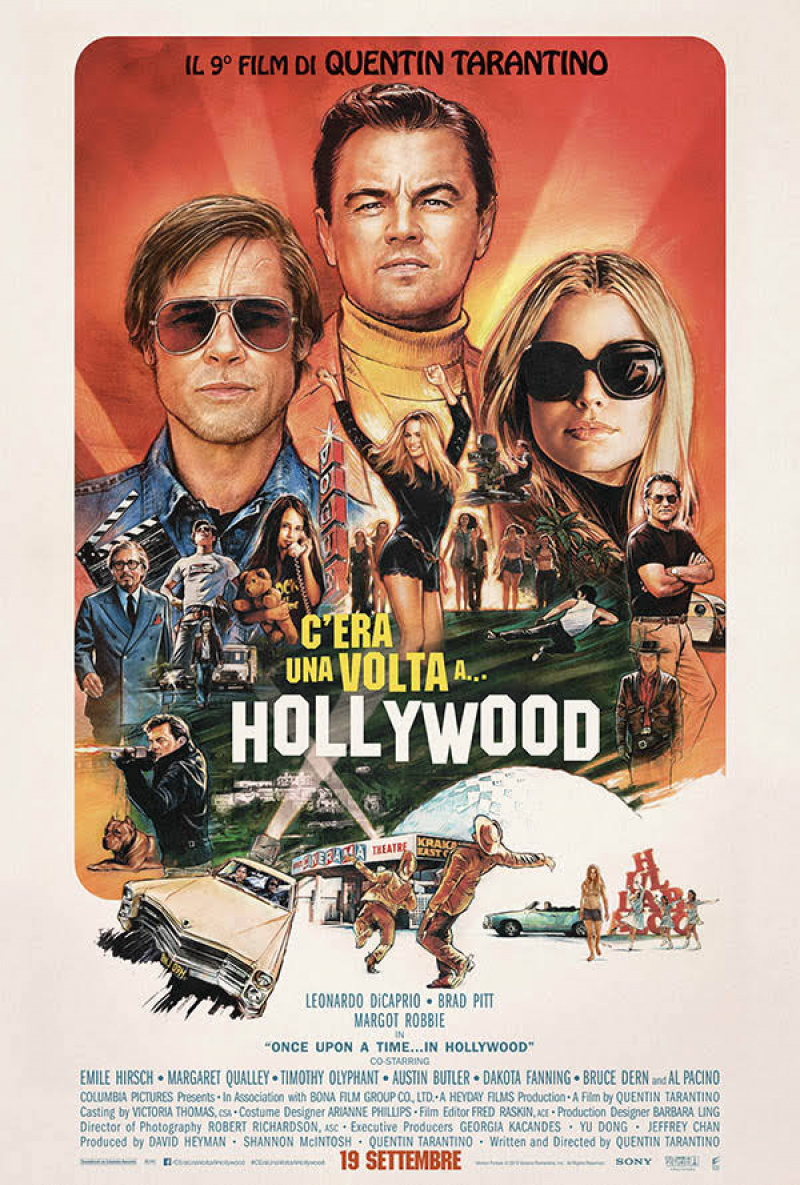

Il Re del Pulp affronta di petto Hollywood, mecca della sua cinefilia. Però il film si sfrangia in episodi sì gustosi e satirici ma privi di un baricentro drammaturgico e anche la strage di Bel Air si riduce a una farsa. Ma con una colonna sonora di nuovo pulpfictioniana piena di chicche d’epoca.

Tarantiniani convinti lo siamo sin dai tempi delle Iene. E la fede ci ha sostenuto anche nei momenti più difficili degli interminabili dialoghi al chiuso degli Odiosi Otto. Ma a un certo punto neanche la fede basta a farti mandar giù un film totalmente privo di quell’originalità strutturale, di quella potenza drammaturgica che ti faceva attendere che l’ennesimo ozioso gioco verbale del gatto col topo esplodesse finalmente nell’inevitabile carneficina; quell’abilità che ha fatto di Tarantino l’ultimo regista americano che può vantarsi d’aver dato il nome all’intero genere che da un suo film è scaturito.

Perché C’era una volta a… Hollywood è un piacevole mockumentary sulla fase di passaggio dalla vecchia Hollywood dei John Wayne alla nuova dei Dennis Hopper e, certo, dei Roman Polanski venuti dall’Europa: un’affilata quanto affettuosa satira sull’assurdità della “fabbrica dei sogni” e dei suoi sbullonati protagonisti sempre sbronzi, isterici e vanagloriosi, in cui “per quattro anni cresci, poi cominciano a farti morire come cattivo in ogni film” e, senza accorgertene, hai già imboccato il viale del tramonto delle pubblicità di sigarette (lo spassoso sottofinale al termine dei titoli di coda).

Perché C’era una volta a… Hollywood è un piacevole mockumentary sulla fase di passaggio dalla vecchia Hollywood dei John Wayne alla nuova dei Dennis Hopper e, certo, dei Roman Polanski venuti dall’Europa: un’affilata quanto affettuosa satira sull’assurdità della “fabbrica dei sogni” e dei suoi sbullonati protagonisti sempre sbronzi, isterici e vanagloriosi, in cui “per quattro anni cresci, poi cominciano a farti morire come cattivo in ogni film” e, senza accorgertene, hai già imboccato il viale del tramonto delle pubblicità di sigarette (lo spassoso sottofinale al termine dei titoli di coda).

Hollywood (o cara) Tutti concetti peraltro già abbondantemente setacciati da una schiera di film (uno su tutti, il ben più intenso e sottovalutato Maps To The Stars di Cronenberg) ma che un cinefilo maniacale come Quentin sa impaginare con la coolness che nessuno oserà mai negargli. Peccato che, nel suo primo film in cui la cinefilia sta al centro della trama e non a condimento metatestuale di essa, il Pulp King si è dimenticato proprio della storia.

Tutti concetti peraltro già abbondantemente setacciati da una schiera di film (uno su tutti, il ben più intenso e sottovalutato Maps To The Stars di Cronenberg) ma che un cinefilo maniacale come Quentin sa impaginare con la coolness che nessuno oserà mai negargli. Peccato che, nel suo primo film in cui la cinefilia sta al centro della trama e non a condimento metatestuale di essa, il Pulp King si è dimenticato proprio della storia.

Stordito come un bambino nel negozio dei giocattoli, Quentin ci diverte coi patemi dell’ex divo Dalton-Di Caprio, terrorizzato dal crepuscolo del suo successo in quel western (genere hollywoodiano per antonomasia), che proprio nel 1969 stava cambiando per sempre sotto i colpi di quei registi italiani “pezzenti” che il personaggio disprezza quanto Tarantino adora. E con l’opposta divertita calma olimpica con cui il suo stuntman-autista-factotum Booth-Pitt affronta ogni disavventura nel girone di matti che è il loro ambiente quotidiano. Infine con le immancabili citazioni, omaggi, scene di film storici e fittizi riproposte, rielaborate (Rick Dalton inserito in un’inquadratura de La grande fuga al posto di Steve McQueen che in realtà recitò nel film bellico del 1963), ammirate (Margot Robbie-Sharon Tate che entra in un cinema per vedere le reazioni del pubblico alla sua performance in Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm / The Wrecking Crew), alluse, rievocate e così via.

Stordito come un bambino nel negozio dei giocattoli, Quentin ci diverte coi patemi dell’ex divo Dalton-Di Caprio, terrorizzato dal crepuscolo del suo successo in quel western (genere hollywoodiano per antonomasia), che proprio nel 1969 stava cambiando per sempre sotto i colpi di quei registi italiani “pezzenti” che il personaggio disprezza quanto Tarantino adora. E con l’opposta divertita calma olimpica con cui il suo stuntman-autista-factotum Booth-Pitt affronta ogni disavventura nel girone di matti che è il loro ambiente quotidiano. Infine con le immancabili citazioni, omaggi, scene di film storici e fittizi riproposte, rielaborate (Rick Dalton inserito in un’inquadratura de La grande fuga al posto di Steve McQueen che in realtà recitò nel film bellico del 1963), ammirate (Margot Robbie-Sharon Tate che entra in un cinema per vedere le reazioni del pubblico alla sua performance in Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm / The Wrecking Crew), alluse, rievocate e così via.

Assassini da ridere Tutta tarantineide doc, chiaro, solo che nel paradiso dei balocchi il bambino si dimentica il proprio, di film. Sicché persino il lungamente atteso incontro fra i due “eroi di celluloide” e gli adepti della Manson Family in caccia verso la famigerata strage di Cielo Drive si riduce a un’insipida farsetta buttata lì senza alcuna costruzione drammaturgica e nemmeno con quella perversa maestria tecnica nella violenza grafica, di cui il Tarantino era maestro (se vi interessa la tragedia storica crepuscolo della Summer of Love, meglio approfondirla col romanzo Il Mestiere del Diavolo di Andrea Carlo Cappi con Martin Mistère, mandato in edicola a luglio da Bonelli, cover a destra).

Tutta tarantineide doc, chiaro, solo che nel paradiso dei balocchi il bambino si dimentica il proprio, di film. Sicché persino il lungamente atteso incontro fra i due “eroi di celluloide” e gli adepti della Manson Family in caccia verso la famigerata strage di Cielo Drive si riduce a un’insipida farsetta buttata lì senza alcuna costruzione drammaturgica e nemmeno con quella perversa maestria tecnica nella violenza grafica, di cui il Tarantino era maestro (se vi interessa la tragedia storica crepuscolo della Summer of Love, meglio approfondirla col romanzo Il Mestiere del Diavolo di Andrea Carlo Cappi con Martin Mistère, mandato in edicola a luglio da Bonelli, cover a destra).

Invece l’unica sequenza “pulp” del film (SPOILER) cambia la Storia, com’era già accaduto in Bastardi senza Gloria, fedele al credo del regista che nell’universo parallelo del cinema tutto può succedere. Ma là il colpo di scena era il climax di una costruzione drammatica e avventurosa sviluppata per 153 minuti, mentre qui è un accidente casuale appeso al nulla, quindi senza peso e senza impatto su noi spettatori (FINE SPOILER).

“Celluloid Heroes” e squallidi hippy Noi che non sapremo mai se poi Rick Dalton è riuscito a rimanere una star anche nella nuova Hollywood “capellona” dei Polanski, se il suo fidato Cliff aveva davvero ucciso sua moglie in passato e se poi è rimasto suo scudiero anche dopo la folle notte.

Noi che non sapremo mai se poi Rick Dalton è riuscito a rimanere una star anche nella nuova Hollywood “capellona” dei Polanski, se il suo fidato Cliff aveva davvero ucciso sua moglie in passato e se poi è rimasto suo scudiero anche dopo la folle notte.

Forse Quentin voleva dirci che a Hollywood tutto è spettacolo, qualunque cosa accade senza alcun significato, in un modo o in un altro, e poi si passa al prossimo cocktail? Probabile, anche se uno come lui avrebbe potuto mescolare realtà storica e finzione con ben maggiore sapienza e ardimento formale.

Del suo nono film purtroppo l’unica sequenza che ricorda il Tarantino che fu è quella della visita di Cliff allo Spahn Ranch, un ranch cinematografico in cui lo stuntman aveva girato in passato, ora dimora della Family di Manson, in cui si respira qualche istante sospeso sull’orlo dell’abisso, quando t’attendi che dalla commedia scanzonata si potrebbe precipitare all’improvviso nella tragedia sanguinaria con un battito di ciglia. Poi finisce in una scazzottata quasi bonaria e la commedia può continuare.

“The end of violence” A merito del regista va ascritto che C’era una volta a… Hollywood è il primo film di Tarantino in cui il tono leggero prevale sul suo abituale cinismo sanguinario, e questo – piaccia o meno – è pure un modo per sfuggire i cliché. L’unica scena violenta è appunto quella della notte di Cielo Drive e va detto che nel film sta lì come una prostituta trans in una pellicola di Almodovar: per ricordarci come una griffe che il regista “è ancora lui”.

A merito del regista va ascritto che C’era una volta a… Hollywood è il primo film di Tarantino in cui il tono leggero prevale sul suo abituale cinismo sanguinario, e questo – piaccia o meno – è pure un modo per sfuggire i cliché. L’unica scena violenta è appunto quella della notte di Cielo Drive e va detto che nel film sta lì come una prostituta trans in una pellicola di Almodovar: per ricordarci come una griffe che il regista “è ancora lui”.

Curioso anche che che nel suo film, se la gente di Hollywood appare fuori di melone, gli hippy che all’epoca sognavano di cambiare il mondo non vengono certo ritratti in modo più idealistico (diciamo da “formidabili quegli anni”): una masnada di ragazzini sporchi e cenciosi, con gli occhi persi nel vuoto di chissà che trip, incapaci di articolare una frase che non sia uno slogan sentito in giro.

In conclusione, Quentin ha più volte detto di voler lasciare la sedia da regista al decimo film. Se già l’Odioso Ottavo aveva sollevato qualche sbadiglio, speriamo che il Mito non ci spinga a rimpiangere che non si sia fermato prima. Noi lo aspettiamo ancora al varco di una storia di fantascienza o di una horror revisionate alla maniera sua (e non di quel buzzurro del suo protetto Eli Roth). All’occorrenza possiamo anche contribuire con qualche soggetto… da pezzenti italiani!

“I hear the talking of the d.j.” Menzione speciale va invece alla colonna sonora: oltre 74’ per 25 canzoni spigolate accuratamente dal Quentin nello spumeggiante calderone del ’69 come ai tempi di Pulp Fiction, stavolta non inframezzandole con brandelli di dialoghi del film bensì con le voci dei d.j. e persino le pubblicità dell’epoca, come in un ipotetico programma radio ascoltato dai protagonisti nelle loro frequenti uscite in auto. Sul cd (Sony Music) trovate l’immortale inno hippy California Dreamin’, ma non nell’originale dei Mamas and Papas bensì nella cover più lenta e struggente di José Feliciano, che sembra evocare già il crepuscolo della Summer of Love, probabilmente il vertice del disco; poi due canzoni dei primi Deep Purple (Hush di Joe South e Kentucky Woman di Neil Diamond), un’altra di Diamond cantata dall’autore (Brother Love’s Traveling Salvation Show), l’immancabile Mrs Robinson di Simon & Garfunkel, una Joni Mitchell cantata da Buffy Sainte-Marie (The Circle Game, lei era l’interprete di Blue Soldier, tanto per dire del western ‘68esco), i Vanilla Fudge di You Keep Me Hangin’ On, oltre a chili di quell’oscuro country r’n’r anni ’60 di quei gruppi “one hit” che solo Tarantino sa scovare, tipo Jenny Take a Ride di Mitch Ryder and The Detroit Wheels o Paul Revere & the Raiders, disco con cui Margot-Sharon balla nella sua stanza.

Menzione speciale va invece alla colonna sonora: oltre 74’ per 25 canzoni spigolate accuratamente dal Quentin nello spumeggiante calderone del ’69 come ai tempi di Pulp Fiction, stavolta non inframezzandole con brandelli di dialoghi del film bensì con le voci dei d.j. e persino le pubblicità dell’epoca, come in un ipotetico programma radio ascoltato dai protagonisti nelle loro frequenti uscite in auto. Sul cd (Sony Music) trovate l’immortale inno hippy California Dreamin’, ma non nell’originale dei Mamas and Papas bensì nella cover più lenta e struggente di José Feliciano, che sembra evocare già il crepuscolo della Summer of Love, probabilmente il vertice del disco; poi due canzoni dei primi Deep Purple (Hush di Joe South e Kentucky Woman di Neil Diamond), un’altra di Diamond cantata dall’autore (Brother Love’s Traveling Salvation Show), l’immancabile Mrs Robinson di Simon & Garfunkel, una Joni Mitchell cantata da Buffy Sainte-Marie (The Circle Game, lei era l’interprete di Blue Soldier, tanto per dire del western ‘68esco), i Vanilla Fudge di You Keep Me Hangin’ On, oltre a chili di quell’oscuro country r’n’r anni ’60 di quei gruppi “one hit” che solo Tarantino sa scovare, tipo Jenny Take a Ride di Mitch Ryder and The Detroit Wheels o Paul Revere & the Raiders, disco con cui Margot-Sharon balla nella sua stanza.

Non troverete invece Out of Time dei Rolling Stones, The Letter di Joe Cocker, Summertime di Billy Stewart, o The House That Jack Built di Aretha Franklin, presenti nel film ma purtroppo non nel disco.

Tarantino non si nega anche il riciclo creativo di brani di colonne sonore di altri film, altra sua griffe: dal tema di Batman nel finale, a brani di Bernard Hermann, Nico Fidenco, Lalo Schifrin, Bruno Nicolai e Morricone (per il Diabolik di Bava), scritti per quei film di genere italiani che Rick Dalton disprezzava, anch’essi in buona parte non inclusi nel disco.

Ma anche così, ragazzi, “il naufragar c’è dolce in questo mare”.

Mario G

Lascia un commento