Anteprima alla Festa del Cinema di Roma del film sull’incerto Bowie del 1971, diretto da Gabriel Range e interpretato da Johnny Flynn. Un biopic anti-agiografico molto più riuscito dei suoi roboanti precursori su Freddy & Elton.

“Avrà uno sviluppo simile a quanto visto all’interno di Rocketman“, pare abbia dichiarato il regista Gabriel Range sul suo film dedicato alla vita del giovane David Bowie pre-Ziggy, ancora incerto sulla strada da prendere con la propria carriera musicale, fino a quel momento ancora avara di successi.

“Avrà uno sviluppo simile a quanto visto all’interno di Rocketman“, pare abbia dichiarato il regista Gabriel Range sul suo film dedicato alla vita del giovane David Bowie pre-Ziggy, ancora incerto sulla strada da prendere con la propria carriera musicale, fino a quel momento ancora avara di successi.

Ebbene, dopo aver visto l’anteprima del film in programma alla Festa del Cinema di Roma, possiamo tranqullizzare i fan postumani del Bianco Duca: lo Stardust di Range (poster qui a destra) è molto meglio delle “cinecartoline” su ascesa-follia-baratro-trionfo su Elton John diretta da Dexter Fletcher, come anche da quella su Freddy Mercury di Bryan Singer (ma terminata dallo stesso glam star-specialist Dexter Fletcher), modello ormai inevitabile del biopic rock.

La pellicola di Range infatti è priva di tutti gli elementi spettacolari in grado di tramutarla in un superblockbuster come i due plurioscarizzati predecessori, secondo il sottoscritto in realtà ambedue cloni di un medesimo canovaccio intento a celebrare il binomio genio & sregolatezza del mito di turno, benché attraverso performance canore straordinarie (impersonare e soprattutto cantare come monumenti – viventi e non – del rock di tutti i tempi come quelli non è cosa da tutti); ma forse proprio nel suo aspetto spoglio e anticelebrativo trova una sua strada più intimista ma decisamente più profonda per sviscerare l’uomo dietro la maschera – le molte – di David Bowie, genio massimo del glam rock medesimo.

La pellicola di Range infatti è priva di tutti gli elementi spettacolari in grado di tramutarla in un superblockbuster come i due plurioscarizzati predecessori, secondo il sottoscritto in realtà ambedue cloni di un medesimo canovaccio intento a celebrare il binomio genio & sregolatezza del mito di turno, benché attraverso performance canore straordinarie (impersonare e soprattutto cantare come monumenti – viventi e non – del rock di tutti i tempi come quelli non è cosa da tutti); ma forse proprio nel suo aspetto spoglio e anticelebrativo trova una sua strada più intimista ma decisamente più profonda per sviscerare l’uomo dietro la maschera – le molte – di David Bowie, genio massimo del glam rock medesimo.

L’esperto documentarista Range centra la trama sul periodo assai poco glamour per il cantante del 1971: subito dopo l’uscita di The Man Who Sold the World (oggi una delle sue innumerevoli pietre miliari), al termine di una poco invidiabile sfilza di ben 12 singoli mai entrati in classifica dopo l’unico hit di Space Oddity, il 24enne Bowie ha una sola chance per non essere defenestrato dall’etichetta discografica Mercury: sfondare in America.

All’uopo viene organizzato uno dei tour più sfigati della storia del rock: impossibilitato a suonare dal vivo per la mancanza dell’apposito permesso di lavoro in USA, il perplesso cantante viene volonterosamente scarrozzato su e giù per gli States dal promoter locale della label Ron Oberman (bravissimo Marc Aron), suo unico sostenitore in terra americana, dove le stramberie di quel femmineo inglese più strambo degli hippy allora di moda destano più sconcerto che ammirazione nei giornalisti rock che svogliatamente accettano d’incontrarlo.

All’uopo viene organizzato uno dei tour più sfigati della storia del rock: impossibilitato a suonare dal vivo per la mancanza dell’apposito permesso di lavoro in USA, il perplesso cantante viene volonterosamente scarrozzato su e giù per gli States dal promoter locale della label Ron Oberman (bravissimo Marc Aron), suo unico sostenitore in terra americana, dove le stramberie di quel femmineo inglese più strambo degli hippy allora di moda destano più sconcerto che ammirazione nei giornalisti rock che svogliatamente accettano d’incontrarlo.

Spesso rifratto in multipli riflessi dagli specchi e perseguitato dalla domanda “ma chi è davvero David Bowie?“, “chi vuoi essere“, “qual è esattamente il tuo messaggio“, l’ancora incerta star dai mille volti a venire balbetta, sbaglia i tempi, incespica e non riesce mai a definire con decisione quel personaggio forte e vendibile al pubblico che tutti si aspettano da lui (“se non puoi essere te stesso allora sii qualcun altro“). Anche perché lui stesso non è certo di saperlo, chi è, stretto come si trova fra le pressanti richieste promozionali di manager e discografici, la dominante personalità della moglie Angela (la ‘cattiva’ Jena Malone) e il terrore di aver ereditato a propria volta la schizofrenia ereditaria di famiglia che s’è portata via il fratello Terry, suo primo mentore musicale.

Spesso rifratto in multipli riflessi dagli specchi e perseguitato dalla domanda “ma chi è davvero David Bowie?“, “chi vuoi essere“, “qual è esattamente il tuo messaggio“, l’ancora incerta star dai mille volti a venire balbetta, sbaglia i tempi, incespica e non riesce mai a definire con decisione quel personaggio forte e vendibile al pubblico che tutti si aspettano da lui (“se non puoi essere te stesso allora sii qualcun altro“). Anche perché lui stesso non è certo di saperlo, chi è, stretto come si trova fra le pressanti richieste promozionali di manager e discografici, la dominante personalità della moglie Angela (la ‘cattiva’ Jena Malone) e il terrore di aver ereditato a propria volta la schizofrenia ereditaria di famiglia che s’è portata via il fratello Terry, suo primo mentore musicale.

Eppure, quella via crucis americana – che sembra ideata da un Jim Jarmusch della desolazione esistenziale più che dal Re Mida delle infinite sorprese stilistiche trendy – quanto gli nega i sognati lustrini, tanto gli offre le tessere con cui di lì a poco David comporrà il personaggio di Ziggy Stardust, sua definitiva consacrazione alla Storia del Rock: l’incontro col mito Andy Warhol (“mi ha detto ‘belle scarpe’, poi ha chiamato uno a riprendermi”), la folgorazione del concerto dei tardi Velvet Underground, anche qui una delusione perché David scopre poi di non essersi intrattenuto col carismatico Lou Reed bensì col suo pallido rimpiazzo Doug Yule… tutti mattoncini di un “Lego-Wall” per capire che è l’icona che conta, non l’autenticità dell’uomo davanti al microfono.

Eppure, quella via crucis americana – che sembra ideata da un Jim Jarmusch della desolazione esistenziale più che dal Re Mida delle infinite sorprese stilistiche trendy – quanto gli nega i sognati lustrini, tanto gli offre le tessere con cui di lì a poco David comporrà il personaggio di Ziggy Stardust, sua definitiva consacrazione alla Storia del Rock: l’incontro col mito Andy Warhol (“mi ha detto ‘belle scarpe’, poi ha chiamato uno a riprendermi”), la folgorazione del concerto dei tardi Velvet Underground, anche qui una delusione perché David scopre poi di non essersi intrattenuto col carismatico Lou Reed bensì col suo pallido rimpiazzo Doug Yule… tutti mattoncini di un “Lego-Wall” per capire che è l’icona che conta, non l’autenticità dell’uomo davanti al microfono.

L’omaggio da parte di Oberman del nuovo 45 giri del nuovo cantante psychobilly Legendary Stardust Cowboy appena messo sotto contratto dalla Mercury sarà l’alea iacta est del nome dell’alien god che Bowie si accinge ad impersonare nella liturgia del glam a partire dal 1972, coll’uscita dell’omonimo album (The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ovviamente). Dura legge del pop, probabilmente obiettiva incomparabilità di talenti, oggi il cantante americano lo si conosce più per la cover – I Took a Trip (On a Gemini Spaceship) – che elegantemente gli dedicò il Bowie-superstar nel suo album Heathen del 2002.

L’omaggio da parte di Oberman del nuovo 45 giri del nuovo cantante psychobilly Legendary Stardust Cowboy appena messo sotto contratto dalla Mercury sarà l’alea iacta est del nome dell’alien god che Bowie si accinge ad impersonare nella liturgia del glam a partire dal 1972, coll’uscita dell’omonimo album (The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ovviamente). Dura legge del pop, probabilmente obiettiva incomparabilità di talenti, oggi il cantante americano lo si conosce più per la cover – I Took a Trip (On a Gemini Spaceship) – che elegantemente gli dedicò il Bowie-superstar nel suo album Heathen del 2002.

Il press agent americano Oberman ritrova la star sbocciata nei camerini del (immaginiamo) Toby Jug di Tolworth, dove ebbe inizio lo storico tour promozionale del disco, consacrazione stellare del suo autore, che trovate immortalato nel film omonimo diretto da Pennebaker nel ’73 (viene filologicamente riprodotta la scena di Angela che aiuta David col nuovo abito da scena, make up e acconciatura). Il finale è degno di Billy Elliot: il bruco sale sul palco, la band (benché riluttante a quei nuovi costumi da checche spaziali) ingrana subito la quinta, la farfalla s’inginocchia a mordere la chitarra di Mick Ronson e finalmente si leva altissima in un volo che ormai sappiamo senza fine.

Sipario.

Per motivi a noi ignoti, la famiglia di Bowie ha disconosciuto il film di Range, negando i diritti delle canzoni originali di David per la colonna sonora, “che comunque non ci saremmo potuti permettere“, ha commentato il regista nel corso dell’intervista al regista e al protagonista del film che vedete QUI nel mio Sound Invaders del 17/11 a Wonderland.

Per motivi a noi ignoti, la famiglia di Bowie ha disconosciuto il film di Range, negando i diritti delle canzoni originali di David per la colonna sonora, “che comunque non ci saremmo potuti permettere“, ha commentato il regista nel corso dell’intervista al regista e al protagonista del film che vedete QUI nel mio Sound Invaders del 17/11 a Wonderland.

Un ostacolo che sembrerebbe condannare la pellicola senz’appello, in realtà contribuisce alla sua dolente forza drammatica. L’interprete Johnny Flynn – biondo e solare attore/cantante sudafricano pur non molto somigliante all’esangue Bowie (a sin. il confronto fra i due) – riesce molto credibile nell’interpretazione del giovane insicuro e travagliato, come nell’imitazione della sua gestualità.

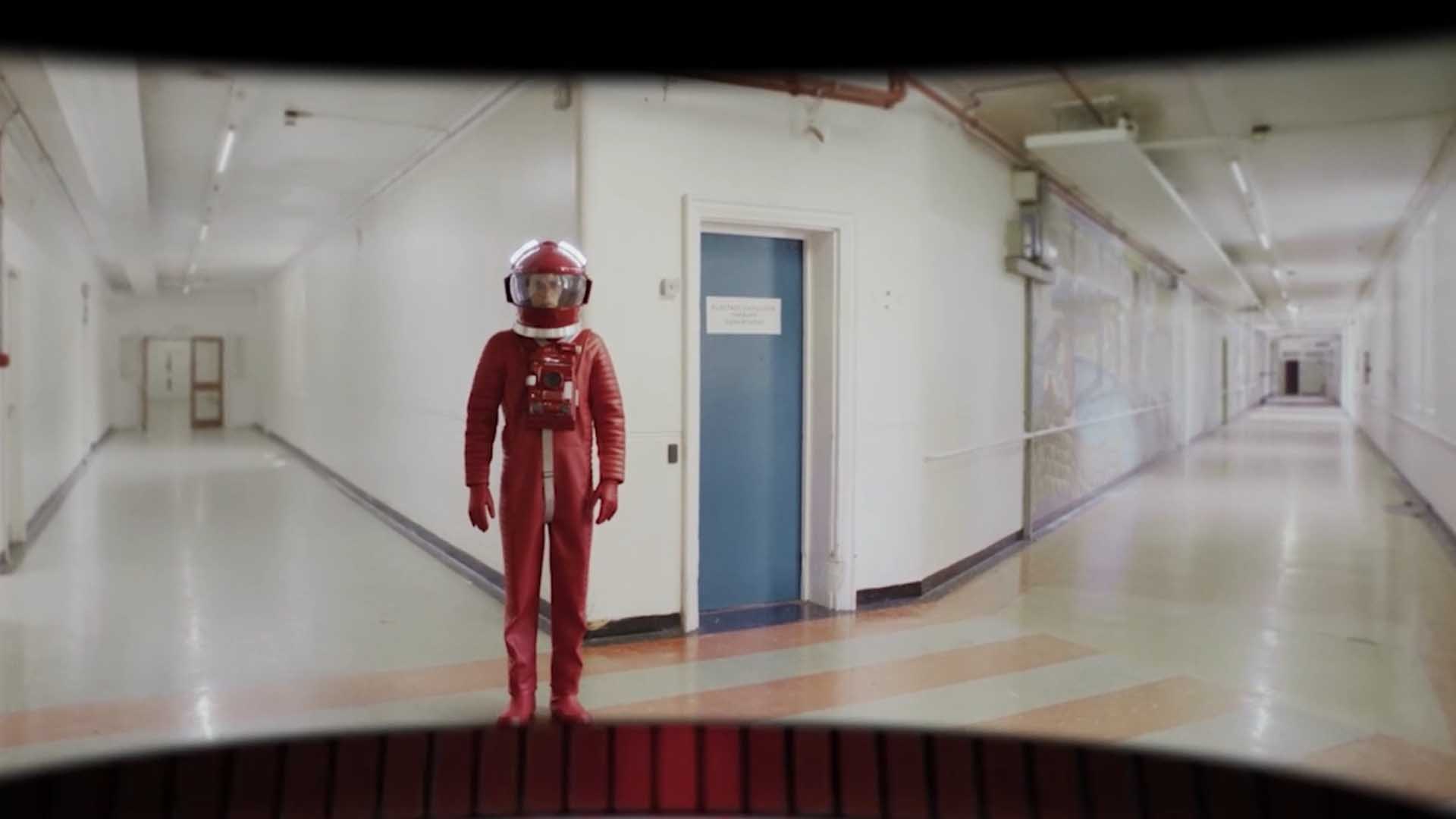

Nel corso del film canta pochissimo, contribuendo al feeling di desolazione di quel tour mancato, aggirando il divieto di interpretare le canzoni di Bowie attraverso le sue cover dell’epoca: Port of Amsterdam e My Death di Jacques Brel e, nel concerto finale, I Wish You Would di Billy Boy Arnold/Yardbirds (poi su Pinups), mentre le sobrie musiche di scena originali di Anne Nikitin lambiscono qua e là gli accordi di Space Oddity (nella bellissima scena iniziale alla Odissea nello Spazio, qui e sopra a destra, e in quella dell’allucinazione in hotel), pur senza mai sconfinare nella cover/plagio.

Nel corso del film canta pochissimo, contribuendo al feeling di desolazione di quel tour mancato, aggirando il divieto di interpretare le canzoni di Bowie attraverso le sue cover dell’epoca: Port of Amsterdam e My Death di Jacques Brel e, nel concerto finale, I Wish You Would di Billy Boy Arnold/Yardbirds (poi su Pinups), mentre le sobrie musiche di scena originali di Anne Nikitin lambiscono qua e là gli accordi di Space Oddity (nella bellissima scena iniziale alla Odissea nello Spazio, qui e sopra a destra, e in quella dell’allucinazione in hotel), pur senza mai sconfinare nella cover/plagio.

Il film avrebbe dovuto uscire nelle sale italiane in novembre (se non le avessero blindate di nuovo), distribuito da I Wonder Pictures: vedetelo senza fidarvi delle riserve che trovate nelle recensioni già in rete (come questa o peggio ancora questa); il sottoscritto è notoriamente un fan di Bowie ma ritiene che la pellicola di Gabriel Range, se probabilmente non avrà vita facile al botteghino, meriti altresì molta più attenzione di quella che i tempi le riserveranno. L’avesse davvero firmata un Jarmusch, sarebbe già un cult da festival internazionale.

Mario G

N.B.: locandina e still frame dal film per gentile concessione di I Wonder Pictures.

L’immagine in apertura e la seconda a destra dall’alto sono rielaborazioni grafiche realizzate da Roberta G

Lascia un commento