L’ultimo, disperato romanzo dell’autore milanese in scena al Teatro I fino al 29 maggio. Tre attori, un vecchio e due giovani, assistono impotenti dalla finestra alla fine di tutto.

“Lento e solenne il verme processionale dei defunti, dei re, dei principi e dei santi si muoveva dalla Piazza, se della Piazza qualcosa era ancora restato; un riflesso di tutte le sue porpore, di tutti i suoi spegnentisi ori s’agitava, tra le luci del tramonto e quelle delle fiamme, trapuntandone la sacra e tragica ritualità…”.

Stralcio da una sceneggiatura di un Romero stranamente poetico sulla sua Land of the Dead? No, un brano da Gli Angeli dello sterminio, ultimo romanzo rimasto

(forse) incompiuto alla morte del Maestro e ora portato in scena da Renzo Martinelli al Teatro I. In una Milano apocalittica, ridotta a un cumulo di rovine fumanti

in cui persino del Duomo non rimangono che le pareti laterali, una banda di 50 motociclisti (su Yamaha, precisa Testori) in tuta, stivali e guanti di cuoio nero con caschi bianchi scorrazza selvaggiamente, travolgendo e massacrando chiunque capiti sul suo cammino. Sono lo gli Angeli del titolo, messaggeri di un’apocalisse dai toni biblici (e come potrebbe essere diversamente, dato l’autore?), in cui l’amata Milano, fulcro del mondo di Testori, funge da nuova Sodoma in procinto di sprofondare nella distruzione, o meglio nel nulla assoluto, fulcro delle opere di tanti altri grandi del Novecento, come Kafka e Kraus, Beckett o Peter Weiss, Céline come Ionesco.

Nelle descrizioni di Testori peraltro non mancano dettagli splatter profusi senza parsimonia: cataste di morti ammucchiati nelle strade, corpi travolti dalle ruote, crani sfondati, cervella che colano rossastre, bocche squarciate nell’ultimo grido. Una gioia per l’horror fan che ci lascia immaginare irrispettosamente “uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento” (definizione dal sito Casa Testori) magari segretamente assiso in una sala cinematografica di periferia a vedere 1997: Fuga da New York del Carpenter oppure qualche coevo postatomico alla vaccinara del nostrano Castellari. Il pensiero è malandrino, comunque romanzo data al 1992 quindi il tempo tecnicamente l’ha avuto.

Nelle descrizioni di Testori peraltro non mancano dettagli splatter profusi senza parsimonia: cataste di morti ammucchiati nelle strade, corpi travolti dalle ruote, crani sfondati, cervella che colano rossastre, bocche squarciate nell’ultimo grido. Una gioia per l’horror fan che ci lascia immaginare irrispettosamente “uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento” (definizione dal sito Casa Testori) magari segretamente assiso in una sala cinematografica di periferia a vedere 1997: Fuga da New York del Carpenter oppure qualche coevo postatomico alla vaccinara del nostrano Castellari. Il pensiero è malandrino, comunque romanzo data al 1992 quindi il tempo tecnicamente l’ha avuto.

Del resto, la consonanza del materiale che si trova per le mani con il pur lontanissimo mondo del pulp è chiaramente risultata palpabile anche al regista, che infatti impiega come colonna sonora dell’intera drammaturgia un campionamento del fischio del tema morriconiano di Per qualche dollaro in più, finalmente suonato per esteso nella scena in cui il testo parla appunto di un cavallo e l’immagine digitale di un destriero nero al galoppo trascorre sul curvo schermo bianco che delimita il proscenio. Tematicamente forse sarebbe stato più in carattere un bel Distretto 13 carpenteriano ma non facciamoci prendere la mano, non siamo mica a una rassegna di b-movie.

Del resto, la consonanza del materiale che si trova per le mani con il pur lontanissimo mondo del pulp è chiaramente risultata palpabile anche al regista, che infatti impiega come colonna sonora dell’intera drammaturgia un campionamento del fischio del tema morriconiano di Per qualche dollaro in più, finalmente suonato per esteso nella scena in cui il testo parla appunto di un cavallo e l’immagine digitale di un destriero nero al galoppo trascorre sul curvo schermo bianco che delimita il proscenio. Tematicamente forse sarebbe stato più in carattere un bel Distretto 13 carpenteriano ma non facciamoci prendere la mano, non siamo mica a una rassegna di b-movie.

Infatti (stavo per scrivere “purtroppo”!), in scena non vediamo nulla di quanto sinora descritto: né rovine né teppisti fassbinderiani, sia perché banalmente 50 comparse sul palco (ma anche 10) oggi sarebbero un sogno anche per un Ronconi redivivo, sia perché il testo e la regia di Martinelli puntano ovviamente a ben altro che al brivido dell’horror apocalittico.

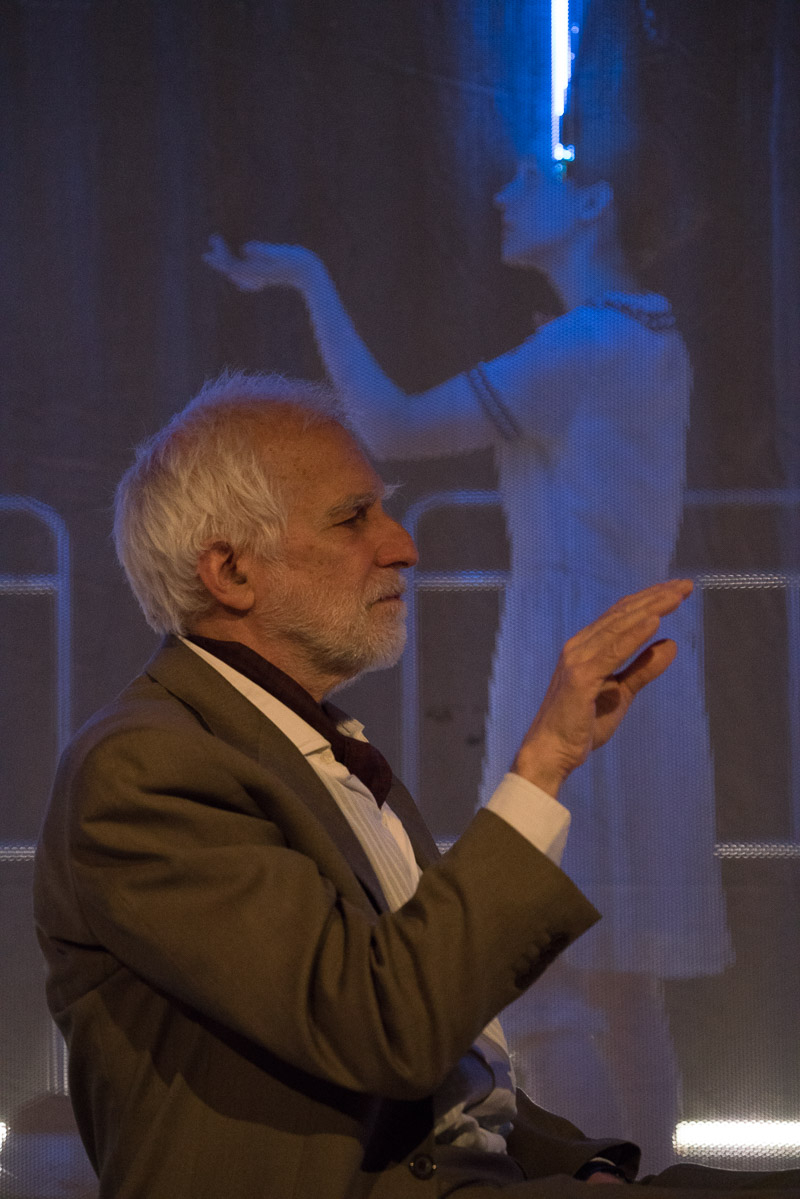

Su una scena bianca, chiusa da un semicerchio bianco, agiscono solo tre personaggi anonimi: l’anziano Ruggero Dondi (in luogo del previsto Cochi Ponzoni malato) e i giovanissimi Liliana Benini ed Emanuele Turetta. Più che agiscono, allignano: giacché il loro agitarsi è solo vaniloquio che maschera l’incapacità a fare qualsiasi cosa che possa opporsi sensatamente all’irresistibile avanzata del nulla. Come quella “dame à la flûte”, continuamente evocata nei loro inani discorsi, che non sa fare altro che versarsi calici di champagne sull’orlo del baratro, fin quando non deciderà di scendere in strada dove verrà inesorabilmente travolta dai selvaggi motociclisti.

Nonostante l’ambientazione apocalittica, il testo – a dispetto delle frequenti immagini oscene e blasfeme con cui Testori ha spesso messo in discussione la propria stessa fede – mantiene l’aulico tono elevatissimo da moderna tragedia greca, irto di classicismi, memorie manzoniane (i riferimenti al cardinale Borromeo) e preziosismi linguistici, che ne fanno una materia assai difficile da portare in teatro (cui probabilmente il romanzo non era neppure destinato). E la scelta di un registro recitativo stentoreo e declamatorio da parte di tutti e tre gli attori, sia l’esperto Dondi che i suoi giovani compagni, non agevola certo la fruizione di una narrazione che di fatto non narra nulla, dato che nulla può ormai più accadere, se non la fine definitiva di tutto e con essa anche della possibilità di comunicare un senso.

Nonostante l’ambientazione apocalittica, il testo – a dispetto delle frequenti immagini oscene e blasfeme con cui Testori ha spesso messo in discussione la propria stessa fede – mantiene l’aulico tono elevatissimo da moderna tragedia greca, irto di classicismi, memorie manzoniane (i riferimenti al cardinale Borromeo) e preziosismi linguistici, che ne fanno una materia assai difficile da portare in teatro (cui probabilmente il romanzo non era neppure destinato). E la scelta di un registro recitativo stentoreo e declamatorio da parte di tutti e tre gli attori, sia l’esperto Dondi che i suoi giovani compagni, non agevola certo la fruizione di una narrazione che di fatto non narra nulla, dato che nulla può ormai più accadere, se non la fine definitiva di tutto e con essa anche della possibilità di comunicare un senso.

L’assenza di una narrazione seguibile e di un’evoluzione delle psicologie dei personaggi in scena con cui empatizzare rende dunque realmente impervio seguire la sonora declamazione di battute sovente difficili persino da pronunciare, ciascuna delle quali suona come la tragica fine del disperato quadro. Finché la declamazione non riparte, aulica e tragica come prima, per un’ora e cinquanta che pesano come se fossero sei. E i momenti metatestuali, in cui l’autore si rivolge direttamente al lettore/pubblico commentando la propria difficoltà anche a portare a termine la missione di osservatore, a mio parere non giovano ad alleggerire la materia e nella versione drammaturgica del testo si sarebbero potuti espungere senza rimpianti.

Che fosse meglio fare uno sgarbo ai greci (e forse allo stesso Testori) e versare un po’ più di sangue in scena?

Ora scendo in strada. All’orizzonte si profilano le sagome di un plotone di veri critici di teatro. So che mi stritoleranno sotto le loro ruote chiodate per le mie beceraggini da tamarro pulp sul Maestro e sul suo corifeo teatrale. E’ l’olocausto. E’ quello che mi sono meritato. La fine di tutto.

Mario G

(foto di scena by Laila Pozzo, per gentile concessione del Teatro I)

Lascia un commento