Un grande disco jazz rock moderno del quartetto guidato dal clarinettista Francesco Chiapperini per Long Song Records, insieme ad alcune riflessioni su scena beat, jazz e psichedelia.

E alla fine è arrivato anche il momento di ripensare al jazz rock. Se ricordate, circa un anno fa avevo pubblicato un lungo articolo sviscerando un po’ di occulte connessioni fra new wave e progressive, ritenuto più o meno l’Anticristo da quelli che come me avevano 20 anni a metà degli ’80.

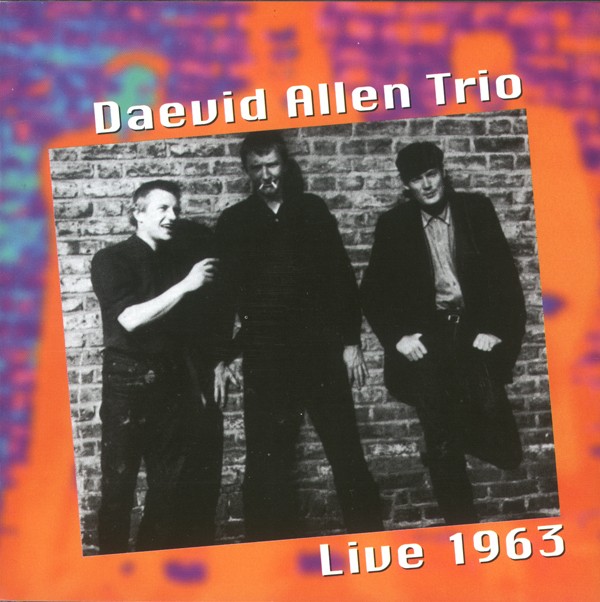

Sicché ho proseguito nel recupero di psichedelica e progressive, grazie ai dischi attuali della Black Widow come allo scavo nelle miniere di Hawkwind e Gong, di cui purtroppo abbiamo appena salutato per sempre il leader Daevid Allen, uno che già nel ’63 suonava al Marquee un jazz rock misto a reading “beat” coi futuri Soft Machine (Wyatt, Hopper, Ratledge), ben 6 anni prima che Miles Davis rivoluzionasse il mondo del jazz colla svolta elettrica di In A Silent Way.

È per questa via che un giorno ho fatto questa riflessione: in fondo, l’ampliamento di spettro sonoro portato verso il ’67 dalla psichedelica in buona sostanza consiste nel portare nella composizione rock quella libertà armonica e improvvisativa che nel jazz era legge ormai da 20 anni, cioè dal be bop di Parker & Gillespie. Se vi leggete un po’ di testi di Ginsberg, Burroughs e Kerouac, sapendo che la prassi del reading accompagnato da musicisti jazz era una griffe della congrega nei ’50, vi renderete conto che lì c’era già tutto il nocciolo della rivoluzione psichedelica: visionarietà, sperimentazione senza confini, ampliamento della coscienza sia con la droga che col misticismo orientale.

Così ho aperto le porte al recupero del jazz rock, assaggiando un po’ di quei Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Hancock, Pastorius etc., che pure loro in epoca punk venivano per lo più considerati dei soloni virtuosi e auto compiaciuti e che oggi un geniale fricchettone come Les Claypol annovera tranquillamente fra i suoi eroi. Se eravate al concerto milanese dei Primus, infatti, introducendo il brano Lee Van Cleef il bassista ha detto: “Quando si parla delle mie ispirazioni, tutti si aspettano che io citi grandi bassisti come Stanley Clarke e così via… Certo, sono tutti nella lista, però…” (e lì partiva l’omaggio al vecchio leone del western all’italiana). Quindi, comunque, il grande bassista della fusion è pacificamente parte del bagaglio di un rocker alternativo come Claypol!

La scoperta del giorno è che la stagione del jazz rock è tutt’altro che finita con l’incanutimento dei suoi eroi emersi negli anni ’80: i John Lurie, John Zorn, Marc Ribot, Bill Laswell, Bill Frisell etc. Dopo la folgorazione di Caterina Palazzi e di Al Doum, oggi è la Long Song (etichetta che schiera in catalogo nomi doc come Elliott Sharp, Keith Tippett, gli italiani Daniele Cavallanti e Tiziano Tononi, lo stesso Ribot e Jamaaladeen Tacuma) che ci offre una nuova sorpresa: Chaos And Order, album del quartetto “bassless” guidato dal sopranista/clarinettista basso Francesco Chiapperini e composto da Gianluca Elia al sax tenore, Dario Trapani alla chitarra elettrica e Antonio Fusco alla batteria (cover in apertura, la band qui a lato).

Un album che viene subito da accostare all’Incesticide dei Sudoku Killer della Palazzi, mentre il riferimento internazionale più vicino rimangono i Lounge Lizards: non tanto quelli iniziali, accostati alla no wave, piuttosto quelli maturi di Queen Of All Ears, gran disco del ’98, cui potete allegramente mixare i No Pair senza mai percepire un brusco stacco; a parte il fatto che i No Pair sono quattro, mentre sul finora ultimo album della formazione del newyorkese Lurie suonavano in nove, per cui l’insieme risultava ancora più vario e articolato da un brano all’altro, ricchezza che i No Pair perseguono con più lunghe parti soliste per ciascuno strumento nei 6 brani mediamente estesi (dai quasi 5’ ai quasi 11’) che compongono il loro album.

Un mood che il quartetto di Chiapperini (anche autore di tutte le composizioni) condivide sostanzialmente con quello della Palazzi, dal quale si differenzia essenzialmente per l’impasto sonoro: là il contrabbasso è lo strumento della leader, qui manca del tutto, sostituito dal clarinetto basso del pugliese o alternativamente dalla chitarra elettrica. Ma la libertà compositiva ed armonica di pescare tanto dal bagaglio di Eric Dolphy (o magari persino Gershwin in qualche fugace guizzo clarinettistico) come da Hot Rats di Zappa e da tutte le forme di contaminazione successive fra il suono elettrico del rock e quello improvvisativo del jazz (da Hendrix a Ribot) è un dna che accomuna tutti loro. “Ordine e caos”, no?

“Più lunghe parti soliste per ciascuno strumento”, si diceva; che poi è, in fondo, l’essenza stessa del linguaggio jazzistico da sempre. Ma che, osservata da un punto di vista più spiccatamente rock, corrisponde appunto a quelle dilatazioni del brano che si diceva essere entrate dalla porta principale appunto con la psichedelica. Di cui i No Pair, come gli altri gruppi cui qui li abbiamo accostati per inquadrarvi il sound, costituiscono una naturale prosecuzione, anche senza bisogno di orpelli paisley, grafiche liberty a colori acidi e fricchettonerie estetiche vintage. E qui il cerchio si chiude.

Quando avete terminato l’ascolto completo, provate a risentire tutti e tre i dischi alternando un brando di ciascuna delle band: un fantastico trip crepuscolare, no? Ascoltate i No Pair, a parte ogni discorso storico-classificatorio è un gran piacere. Torneremo presto a parlare dei dischi della Long Song.

Mario G

Lascia un commento