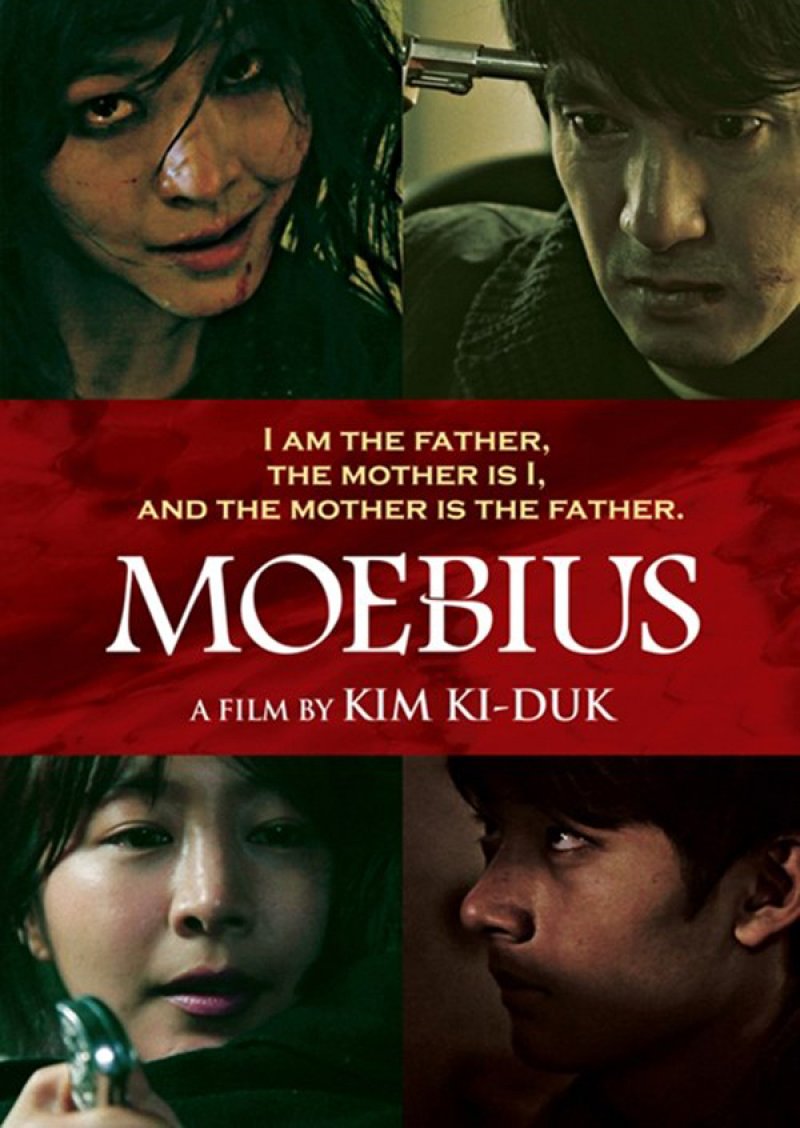

Marco Marchetti recensisce il penultimo film (cioè precedente a One On One) del regista sudcoreano, ora in hv italiano per Eagle: un’orgia di mutilazioni genitali, trionfo dell’allucinante in ambito familiare. Freud in famiglia o violenza gratuita?

Allucinante. È la prima e forse unica definizione che balza alla mente dopo aver visto Moebius, la più completa e meglio azzeccata, quella che nella semplicità di un aggettivo racchiude il (non) senso ultimo di un’intera opera.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles9_moebius violenza domestica.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles9_moebius violenza domestica.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles9/moebius violenza domestica.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Dell’allucinazione e dell’allucinatorio, Moebius (locandina in apertura) ha pressoché tutto: la ricostruzione di una plausibilità, così simile alla realtà da confondersi con essa, da compenetrarla fino a renderla tragedia di se stessa e farsa di ciò che gli altri vogliono farla sembrare; l’oscenità, cioè il fuori scena che soltanto l’alterazione, il divenire altro da sé, riesce paradossalmente a inscenare; la verità trasformata in un carosello ipnagogico di simboli, mostri del quotidiano, aberrazioni della psiche senza troppe mediazioni di messa in immagine.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles9_moebius la commessa seducente.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles9_moebius la commessa seducente.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles9/moebius la commessa seducente.jpg” target=”” effect=”tilt”]

All’inizio c’è una donna incazzata con il marito che la tradisce (Lee Eun-woo e Cho Jae-hyun, rispettivamente). Poi c’è una donna trasformatasi in una Medea euripidea, che approfitta del sonno del figlio (Seo Young-ju) per strappargli il pene a coltellate, mangiarselo e punire in questo modo il consorte fedifrago (scena nella foto sopra a destra). Quindi abbiamo un ragazzo senza pene che, sbeffeggiato da bulli di ogni età, si mette nei guai con la legge dopo essere stato coinvolto, suo malgrado, nel tentato stupro di una giovane commessa (pure lei interpretata da Lee Eun-woo, foto qui a sinistra).

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles9_moebius l’occhio (folle) della madre.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles9_moebius l’occhio (folle) della madre.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles9/moebius l’occhio (folle) della madre.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Il padre, mosso a pietà, effettua numerose ricerche su internet per scoprire che l’organo genitale maschile non è fondamentale per provare piacere: basta infatti strapparsi la pelle con una pietra porosa per ottenere una sensazione di godimento fisico capace di oltrepassare il dolore. Naturalmente il ragazzo esce presto di galera, proprio perché il fatto non sussiste, e torna dalla vittima di stupro per permetterle di vendicarsi applicando gli insegnamenti del premuroso genitore: la ragazza non si fa tanti scrupoli, gli pianta un coltello nella spalla, ma appena vede che il giovane lo “agita” come fosse un surrogato del fallo, si mette ad aiutarlo nella stramba operazione fino a goderne pure lei (foto qui sopra a destra).

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles9_moebius la madre seducente.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles9_moebius la madre seducente.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles9/moebius la madre seducente.jpg” target=”” effect=”tilt”]

La penultima fatica di Kim Ki-Duk (ora disponibile in dvd e bluray in italiano per Eagle Pictures)procede di questo passo, inanellando depravazioni su depravazioni, mutilazioni dopo mutilazioni, torture e torture. Come in Pietà, direte voi. Non proprio, perché in questo caso l’ermetico regista sudcoreano abbandona la sociologia spicciola d’accademia per spiegare il complesso edipico ai suoi connazionali. La differenza è che a Cannes sta attento a evitare le polemiche di Venezia, le canzoncine popolari e i pugni chiusi sbandierati di fronte agli spettatori radical, la prosopopea politica e il presunto risvolto sinistrorso che i media di mezzo mondo, dopo il Leone d’oro, gli hanno appioppato. Dal socialismo reale alla psicoanalisi supposta. E le supposte, per dirla con Totò, andrebbero da tutt’altra parte, per esempio nel fuori concorso della Croisette.

{mosimage}Infatti il nostro va giù sul pesante, la madre (foto a destra) che mangia il cazzo del figlio sotto gli occhi impotenti del padre (e impotenti finiranno per essere tutti i maschi, nel vero senso della parola), per poi tentare di vomitarlo sul pavimento della stanza; il padre che organizza un trapianto di pene per il figlio, privandosi del proprio pur di restituire la virilità a quel ragazzo su cui non ha saputo vegliare; il figlio che uccide simbolicamente il padre, dopo aver fatto sua l’invidia del pene, e si accoppia con la madre in quanto il cazzo del padre, ahilui, si risveglia soltanto in vista della moglie. C’è persino un siparietto grottesco con due ragazzotti, entrambi castrati, che lottano in mezzo alla strada per impossessarsi di un pene fresco di macelleria: tra i due litiganti, però, nessuno gode, e il pene reciso, invidiato dall’uno, compianto dall’altro, finisce sotto le ruote di un camion.

Kim Ki-Duk continua a lavorare sul primo grande male della società, la famiglia, in cui ogni componente punisce se stesso attraverso lo sguardo (e il corpo) dell’altro, in una catena di rimandi che si esaurisce soltanto nella distruzione reciproca. L’aspetto più ambiguo è senz’altro l’insistenza sulle immagini disturbanti, la pelle grattugiata come carta vetrata, le mutilazioni genitali inflitte con una media di una ogni dieci minuti, questa violenza palpabile, ingigantita e malvagia all’inverosimile che non molla lo spettatore fino all’epilogo.

Viene in mente, così a braccio, l’Umberto Eco della Storia della bruttezza, quando tentava di impostare una specie di tassonomia del raccapricciante, suddividendola in svariate articolazioni, tra cui il brutto artistico, il brutto formale e il brutto in senso stretto, per esempio la merda. E se Moebius non rientra nei primi due contenitori, di sicuro finisce a pieno titolo nel terzo, solo che al posto della merda ci troviamo la castrazione e tutto ciò che di insostenibile può capitare a un pisello umano. Insomma, il modello di riferimento è lo schifo noumenico, ciò che oggettivamente è nauseante, insopportabile, esageratamente eccessivo.

La questione allora è: perversione fine a se stessa o torbida raffinatezza in salsa freudiana? Difficile dirlo, forse entrambe le cose, forse nessuna delle due. Di certo la pellicola dell’abilissimo sudcoreano regge perfettamente la sua ora e mezza scarsa, e considerando che si tratta di un film muto, niente parole, solo cenni, rumori e singulti, il risultato è più che ragguardevole.

Marco Marchetti

Lascia un commento