Al Teatro San Ferdinando di Napoli la coreografa Roberta Ferrara rilegge Le Sacre du Printemps attraverso un concept incentrato sul tempo e sul destino: La Sagra della Primavera – il rituale del ritorno, un manifesto di come è ancora possibile credere al miracolo che qualcosa di meraviglioso possa fiorire.

L’emozione di poter vedere in scena un’opera tra le più rappresentative del genio di Igor Stravinskij è sempre intensa, anche per le storie che talvolta si celano dietro la genesi dei capolavori: leggenda vuole infatti che alla prima del balletto, a Parigi il 29 maggio 1913 al Théâtre des Champs-Élysées con coreografia di Vaclav Nižinskij per la compagnia dei Balletti russi di Sergej Djagilev, fosse presente Coco Chanel, con la quale Stravinskij ebbe poi una tormentata relazione. La stilista intuì all’istante le potenzialità incomprese del musicista, di cui i pomodori lanciati dagli spettatori furono l’emblema per converso (e probabilmente quella stessa sera in platea c’era anche la misteriosa pittrice italiana Regina Calamai, che tanto ha attinto dalla Sacre du Primetemps per la concezione della sua performance maledetta, Alchimie della mente, di cui leggerete presto sull’imminente antologia di racconti argentiani Fantasmi di oggi, NdR).

L’emozione di poter vedere in scena un’opera tra le più rappresentative del genio di Igor Stravinskij è sempre intensa, anche per le storie che talvolta si celano dietro la genesi dei capolavori: leggenda vuole infatti che alla prima del balletto, a Parigi il 29 maggio 1913 al Théâtre des Champs-Élysées con coreografia di Vaclav Nižinskij per la compagnia dei Balletti russi di Sergej Djagilev, fosse presente Coco Chanel, con la quale Stravinskij ebbe poi una tormentata relazione. La stilista intuì all’istante le potenzialità incomprese del musicista, di cui i pomodori lanciati dagli spettatori furono l’emblema per converso (e probabilmente quella stessa sera in platea c’era anche la misteriosa pittrice italiana Regina Calamai, che tanto ha attinto dalla Sacre du Primetemps per la concezione della sua performance maledetta, Alchimie della mente, di cui leggerete presto sull’imminente antologia di racconti argentiani Fantasmi di oggi, NdR).

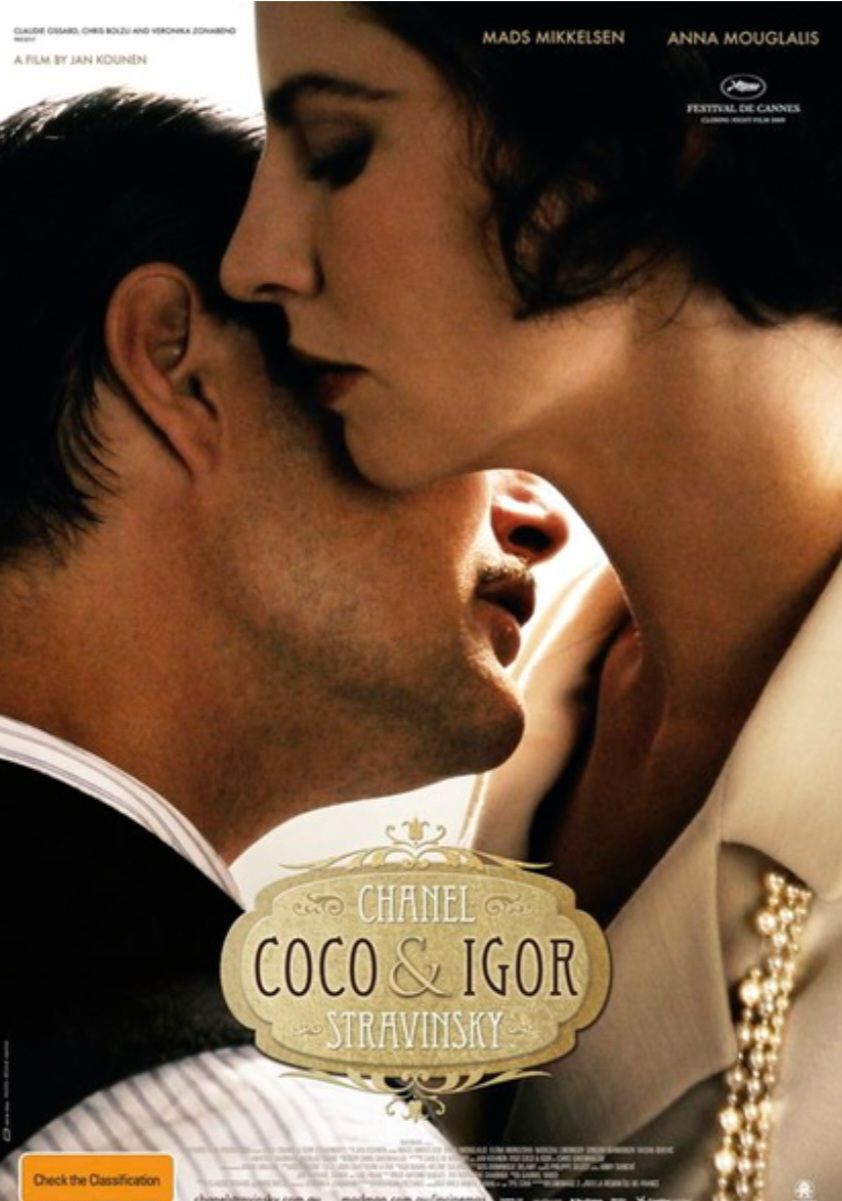

Esiste anche un film che racconta l’episodio (Coco Chanel & Igor Stravinsky del 2009, locandina qui a sinistra, NdR), in cui la stilista si offre come mecenate per permettere all’artista di esprimere appieno il proprio talento, inizialmente incompreso dai contemporanei. La modernità di Stravinskij stava infatti esplodendo in tutta la sua dirompenza in un contesto storico in pieno cambiamento: il nuovo secolo era appena iniziato e le avanguardie artistiche ribollivano ancora in un sottobosco culturale parigino; è questo il clima in cui si svolge la prima di questo spettacolo così moderno, ma che in realtà racconta dell’eredità ancestrale di arcaici rituali pagani, quelli dell’antica, immobile, glaciale Russia siberiana. Stravinskij raccoglie l’ispirazione dalle radici della sua terra per esprimere metaforicamente il tormento del peso del proprio talento, della sofferenza che ha forgiato il genio.

Esiste anche un film che racconta l’episodio (Coco Chanel & Igor Stravinsky del 2009, locandina qui a sinistra, NdR), in cui la stilista si offre come mecenate per permettere all’artista di esprimere appieno il proprio talento, inizialmente incompreso dai contemporanei. La modernità di Stravinskij stava infatti esplodendo in tutta la sua dirompenza in un contesto storico in pieno cambiamento: il nuovo secolo era appena iniziato e le avanguardie artistiche ribollivano ancora in un sottobosco culturale parigino; è questo il clima in cui si svolge la prima di questo spettacolo così moderno, ma che in realtà racconta dell’eredità ancestrale di arcaici rituali pagani, quelli dell’antica, immobile, glaciale Russia siberiana. Stravinskij raccoglie l’ispirazione dalle radici della sua terra per esprimere metaforicamente il tormento del peso del proprio talento, della sofferenza che ha forgiato il genio.

È noto infatti che la “Sacre” sia stata scritta per esorcizzare l’infanzia del musicista vissuta tra gli stenti e le privazioni: il sacrificio della vergine allo spirito della primavera è dunque una similitudine con il se stesso sofferente che, come una crisalide, si trasforma nell’uomo capace di sovvertire l’immaginario del balletto classico dell’epoca, in cui al tulle si sostituisce una radicale sperimentazione musicale e coreografica (in cui dalla rivoluzione di Isadora Duncan i ballerini a piedi nudi rimpiazzano le classiche scarpette da punta).

La messa in scena di Roberta Ferrara per Equibrio Dinamico, La Sagra della Primavera – il rituale del ritorno (poster sopra a destra), ha saputo trattare il potenziale sperimentale del compositore con grande eleganza, dando vita ad uno spettacolo postmoderno, che – negli spazi “aumentati e multidimensionali” creati dal compositore Benedetto Boccuzzi attraverso l’impiego dell’elettronica contemporanea – ci ha evocato purissime scene dell’odissea kubrickiana e atmosfere distopiche in chiaro stile Orwell. All’apertura del sipario sulla scena buia irrompe un occhio di bue freddo e perentorio: è il sole, ancora col volto gelido dell’inverno, o forse è il tempo, che ci osserva severo scandendo il suo ticchettio infinito le nostre esistenze?

La messa in scena di Roberta Ferrara per Equibrio Dinamico, La Sagra della Primavera – il rituale del ritorno (poster sopra a destra), ha saputo trattare il potenziale sperimentale del compositore con grande eleganza, dando vita ad uno spettacolo postmoderno, che – negli spazi “aumentati e multidimensionali” creati dal compositore Benedetto Boccuzzi attraverso l’impiego dell’elettronica contemporanea – ci ha evocato purissime scene dell’odissea kubrickiana e atmosfere distopiche in chiaro stile Orwell. All’apertura del sipario sulla scena buia irrompe un occhio di bue freddo e perentorio: è il sole, ancora col volto gelido dell’inverno, o forse è il tempo, che ci osserva severo scandendo il suo ticchettio infinito le nostre esistenze?

Lo spettacolo comincia così, con un sole freddo mutato in orologio digitale, che segnerà lo scorrere del tempo durante tutto il rituale/balletto. Il palco è scarno, l’alternanza delle luci fredde e calde è l’unica scenografia presente, come una danza a due che rappresenta cromaticamente la duplicità della natura, crudele e benevola, un’entità trasformatrice sovrana delle vite dei ballerini, che si piegano e lottano con essa. La suggestione e il coinvolgimento emotivo devono molto all’intensa fisicità del corpo di ballo, ossia la compagnia Equilibrio Dinamico, di cui la regista e coreografa Roberta Ferrara è direttrice artistica.

Lo spettacolo comincia così, con un sole freddo mutato in orologio digitale, che segnerà lo scorrere del tempo durante tutto il rituale/balletto. Il palco è scarno, l’alternanza delle luci fredde e calde è l’unica scenografia presente, come una danza a due che rappresenta cromaticamente la duplicità della natura, crudele e benevola, un’entità trasformatrice sovrana delle vite dei ballerini, che si piegano e lottano con essa. La suggestione e il coinvolgimento emotivo devono molto all’intensa fisicità del corpo di ballo, ossia la compagnia Equilibrio Dinamico, di cui la regista e coreografa Roberta Ferrara è direttrice artistica.

La coreografia parte in un certo modo “sconnessa”, gli elementi vagano nella luce fredda del sole distopico, ma la loro lotta li porterà ad una sincronia armonica, della primavera che esplode nelle perfette forme dei loro movimenti. L’esperimento di “estendere” la musica di Stravinskij con sonorità elettroniche è riuscito pienamente: anche tra le poltroncine il pubblico più attempato ha apprezzato molto (lo tenevo d’occhio, in alcuni casi queste sperimentazioni vengono prese male dallo zoccolo duro degli spettatori tradizionali del teatro, soprattutto quando si parla di musica classica); forse nessun altro musicista si sarebbe prestato con tanta grazia a tali stravaganze, come direbbero i puristi, ma Stravinskij è stato precursore dei tempi con le sue dissonanze e i ritmi tribali, e non è un caso se molti musicisti del mondo del jazz abbiano tratto ispirazione dalla sua opera.

La coreografia parte in un certo modo “sconnessa”, gli elementi vagano nella luce fredda del sole distopico, ma la loro lotta li porterà ad una sincronia armonica, della primavera che esplode nelle perfette forme dei loro movimenti. L’esperimento di “estendere” la musica di Stravinskij con sonorità elettroniche è riuscito pienamente: anche tra le poltroncine il pubblico più attempato ha apprezzato molto (lo tenevo d’occhio, in alcuni casi queste sperimentazioni vengono prese male dallo zoccolo duro degli spettatori tradizionali del teatro, soprattutto quando si parla di musica classica); forse nessun altro musicista si sarebbe prestato con tanta grazia a tali stravaganze, come direbbero i puristi, ma Stravinskij è stato precursore dei tempi con le sue dissonanze e i ritmi tribali, e non è un caso se molti musicisti del mondo del jazz abbiano tratto ispirazione dalla sua opera.

Il tema iniziale della Sagra della primavera è stato infatti citato dal sassofonista Charlie Parker nell’apertura del solo su Salt Peanuts durante le session alla Salle Pleye del 1949. Hubert Laws è forse il primo, nel 1971, a dedicare all’opera maggiore attenzione nel disco omonimo The Rite of Spring, mentre nel 1976 Alice Coltrane inserisce Spring Rounds nel disco Eternity (v. link sotto, NdR).

https://www.youtube.com/watch?v=HViK3tktUfI&ab_channel=HubertLaws-Topic

Anche l’Esbjörn Svensson Trio ha utilizzato come ghost track di Reminiscence of a Soul, contenuto in Good Morning Susie Soho del 2000, un richiamo alla sezione Danze primaverili. Una delle riletture più recenti e meticolose si deve invece al trio statunitense The Bad Plus ed è presente nel disco The Rite of Spring del 2014.

Un plauso particolare va dunque a Benedetto Boccuzzi, che sabato primo febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli, assieme alla compagnia Equilibrio Dinamico diretta da Roberta Ferrara, ci ha portati nella quarta dimensione in cui vivono i geni che hanno anticipato i tempi.

Purtroppo data unica per uno spettacolo altrettanto unico, ma se dovesse riapparire nelle nostre “foreste ancestrali” non fatevelo sfuggire.

Ava N. Gard

Lascia un commento