Marco Marchetti analizza l’inedito (da noi) secondo film di Peter Strickland, ménage sadomaso tra un’entomologa e la sua nuova serva dall’estetica ricercata e formalista, ancor più del precedente Berberian Sound Studio.

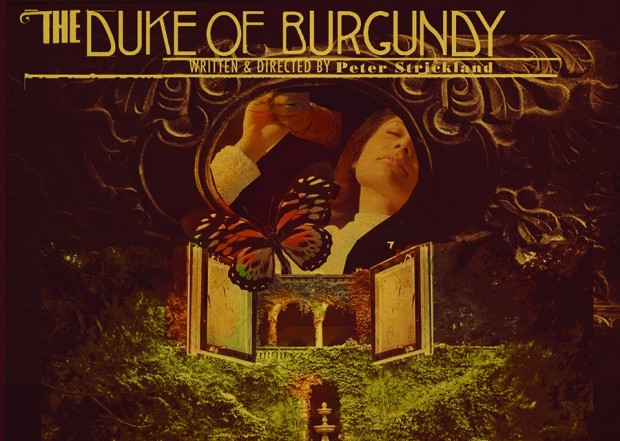

The Duke of Burgundy è un film geometricamente perfetto, glaciale, spietato. Ha soltanto la forma dalla sua, che nelle mani attente di Peter Strickland diviene materia da levigare, sostanza misteriosa fatta di luce, epidermide di donna, sottile membrana di farfalla sul punto di sgretolarsi. Sì, il suo è cinema di maniera, che coincide con la superficie, l’involucro, l’esteriorità che avvolge i suoi allucinati personaggi femminili, gli ambienti di morbido verde, le silenziose ville di campagna.

Dopo l’esperienza tutta settentrionale di Berberian Sound Studio (2012), l’abile regista inglese è di nuovo ossessionato dalle possibilità del suono, le ricchezze cromatiche dei suoi boudoir alto borghesi, gli indumenti spigolosi con cui veste e spoglia le sue inquietanti attrici. La sua è tutta una scusa per dire qualcos’altro, un po’ come in un quadro fiammingo, dove l’opulenza dei dettagli finisce per eclissare il disegno generale, l’oculatezza del particolare per ingannare lo spettatore meno attento. In The Duke of Burgundy (che per inciso è una farfalla) c’è spazio per ogni tentativo di spaesamento, per ogni escamotage narrativo il cui unico scopo è trascinare il fruitore nel labirintico ginepraio di prospettive sfalsate, un intreccio di volti, allusioni, tremolanti riflessi che, costantemente, suggeriscono l’aprirsi di nuove possibilità.

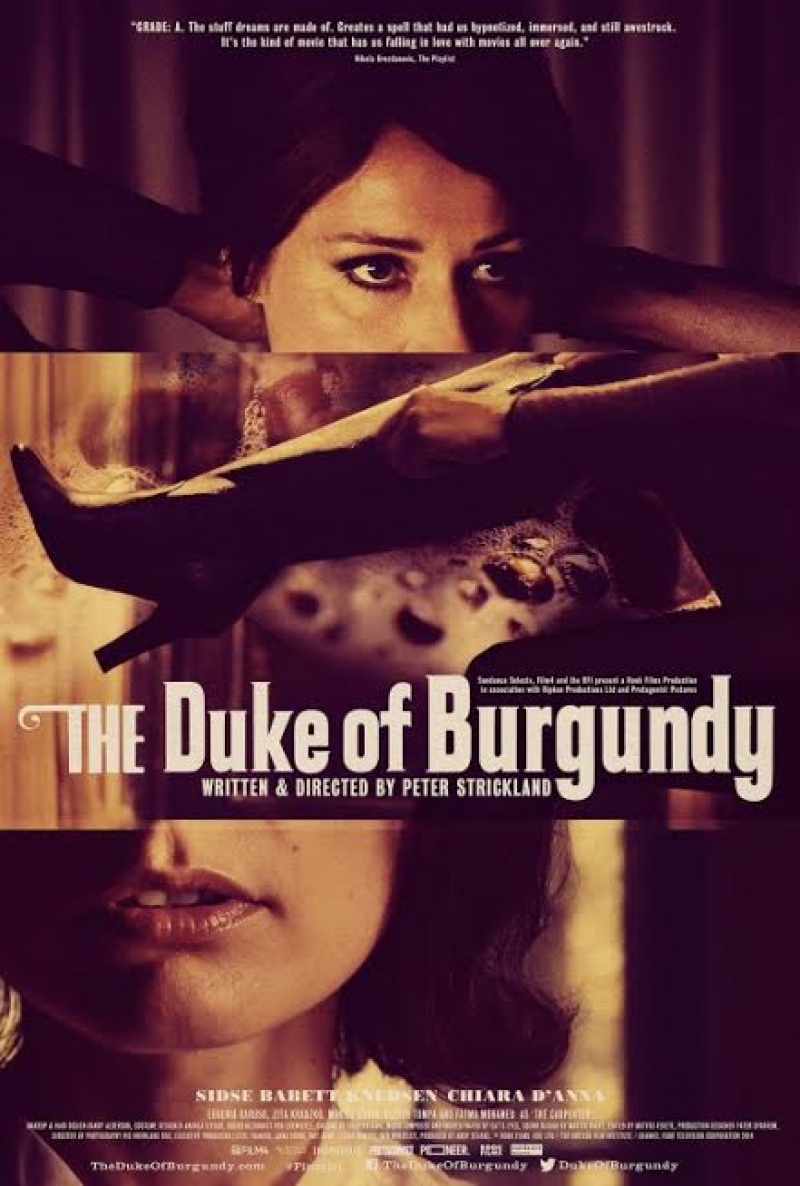

La storia, sempre ponendo che ce ne sia una, è il ménage sadomaso tra una scostante e irraggiungibile entomologa di nome Cynthia (Sidse Babett Knudsen), e la sua servetta di nuova acquisizione, Evelyn (l’italiana Chiara D’Anna). Siamo negli anni Sessanta, forse molto prima. Tutto è austero, ineccepibile, le tinte marroni, i vestimenti inappuntabili, le tappezzerie di altre epoche. La scena di sottomissione che apre la pellicola è da manuale: la Knudsen, danese, accavalla le gambe assorta in meditabonda lettura, mentre la sua amante gratta i tappeti a colpi di spugna. Poi la padrona getta una cartaccia, e umile la domestica la raccoglie accucciata a quattro zampe (foto a destra, NdR).

A Strickland non interessa la sessualità, quanto il cerimoniale di seduzione, il turpe rituale che spinge la dominatrix a pungolare la serva, a fiaccarne le resistenze psicologiche, a far breccia nella sua adulatoria dedizione. Fino a quando la serva non cede. Oggetto di singolar tenzone un paio di mutandine, distrattamente abbandonate sul bordo della vasca. Che Evelyn si sia dimenticata di aggiungerle al bucato, o che la perfida maîtresse abbia scombinato le carte tirandole fuori al momento opportuno, non è nemmeno importante da sapere. Cynthia trascina la sua sottoposta, meritevole di sanzione, in bagno, chiude a chiave la porta e le ordina di aprire la bocca. Il regista decide però che lo spettatore non debba valicare il confine del gabinetto, restando sulla sua soglia come muto testimone di un castigo corporale, una piccola tortura che non è lecito vedere, ma soltanto immaginare. In fin dei conti The Duke of Burgundy è una vicenda al femminile, non ci sono uomini, nemmeno alle convention entomologiche popolate unicamente da donne tanto fascinose quanto siderali.

La tensione erotica tra le due è più suggerita che mostrata. L’attenzione del regista è per il contorno, il particolare, il preziosismo barocco fatto di cammei nei quali si intrappola la luce di uno sguardo, specchi arzigogolati, broccati, lampade dal design anteguerra che illuminano lunghe dita intente a battere su antiquate macchine da scrivere. È tutto un osservare dal buco della serratura, corpi imprigionati in attillati corpetti, parrucche, piedi massaggiati e insomma tutto ciò che riduce la seduzione a un fatto emotivo, emozionale, legato soltanto per convenzione alla bassezza delle funzioni fisiologiche. Chissà perché viene in mente Bandaged (2009) di Maria Beatty, anche se il modello preponderante è piuttosto Amer (2009) di Hélène Cattet e Bruno Forzani.

Il rapporto tra Cynthia e la sua innamorata sussume presto all’algoritmo freudiano per cui è il masochista a condurre il gioco, disponendo egli della parola d’ordine grazie alla quale interrompere il supplizio. Pinastri, ovvero Sphinx pinastri, una delle tante farfalle che costellano come scaglie di pergamena le pareti dello studio, e alla quale Evelyn ricorre ogni volta che desidera ammorbidire la punizione. I rapporti tra le parti si fanno confusi, in un continuo processo di manipolazione in cui le identità (di genere, sessuali, esistenziali) si confondono, e dove i ruoli si ribaltano costantemente fino a quando per la maîtresse non è più chiaro a chi appartenga l’onore del frustino. È Evelyn che accettando con gioia il proprio ruolo di sottomessa punisce sadicamente la sua proprietaria, costringendola a comprarle un letto di tortura (poi un’asfittica cassapanca) per festeggiarne il compleanno? È forse la schiava che detta le regole alla padrona? Oppure è Cynthia che recupera la situazione, calpestando il volto della sua servetta con quel piede che in principio si era fatta coccolare, rifiutandole allora la grazia della parola d’ordine? Difficile dirlo.

Il rapporto tra Cynthia e la sua innamorata sussume presto all’algoritmo freudiano per cui è il masochista a condurre il gioco, disponendo egli della parola d’ordine grazie alla quale interrompere il supplizio. Pinastri, ovvero Sphinx pinastri, una delle tante farfalle che costellano come scaglie di pergamena le pareti dello studio, e alla quale Evelyn ricorre ogni volta che desidera ammorbidire la punizione. I rapporti tra le parti si fanno confusi, in un continuo processo di manipolazione in cui le identità (di genere, sessuali, esistenziali) si confondono, e dove i ruoli si ribaltano costantemente fino a quando per la maîtresse non è più chiaro a chi appartenga l’onore del frustino. È Evelyn che accettando con gioia il proprio ruolo di sottomessa punisce sadicamente la sua proprietaria, costringendola a comprarle un letto di tortura (poi un’asfittica cassapanca) per festeggiarne il compleanno? È forse la schiava che detta le regole alla padrona? Oppure è Cynthia che recupera la situazione, calpestando il volto della sua servetta con quel piede che in principio si era fatta coccolare, rifiutandole allora la grazia della parola d’ordine? Difficile dirlo.

Strickland è un formalista che riduce la trama all’osso, che persuade, obnubila e confonde il suo spettatore. La messa in scena di The Duke of Burgundy, debitore come Berberian Sound Studio di tanto cinema italiano (viene in mente, fra i molti, Mario Bava), è un’esperienza sensoriale a cavallo tra realtà e allucinazione, sogno e desiderio.

Strickland è un formalista che riduce la trama all’osso, che persuade, obnubila e confonde il suo spettatore. La messa in scena di The Duke of Burgundy, debitore come Berberian Sound Studio di tanto cinema italiano (viene in mente, fra i molti, Mario Bava), è un’esperienza sensoriale a cavallo tra realtà e allucinazione, sogno e desiderio.

Alla fine del film restano le immagini più potenti, più strane e perturbanti, come le falene sollevatesi in un’improvvisa nuvola di graffi, movimenti, scalfitture (foto sopra a destra, NdR), e la perversa Cynthia che, assorta tra le pagine di un libro di insetti, utilizza la sua Evelyn come poltrona umana.

Marco Marchetti

Lascia un commento