Marco Marchetti recensisce il teso giallo canadese dall’angoscioso interrogativo etico: possiamo arrivare a torturare (perfino un disabile) pur di difendere delle bambine rapite?

È il giorno del Ringraziamento quando due bambine, uscite per giocare in cortile, scompaiono nel nulla. Il quartiere è deserto, tranne per un camper parcheggiato proprio davanti alla proprietà delle vittime che, una volta intercettato dalla polizia per chiarimenti, non esita a tentare una fuga precipitosa. Il guidatore (Paul Dano), arrestato e torchiato dal commissario Lockee (Jake Gyllenhaal), è un ragazzone ritardato e all’apparenza innocuo, che nel giro di quarantotto ore viene rilasciato per mancanza di prove.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles8_prisoners-1.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles8_prisoners-1.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles8/prisoners-1.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Dal momento che la polizia non può intervenire in nessun modo per spingere l’uomo a confessare quello che (forse) sa, i genitori delle bambine rapite pensano di risolvere la questione privatamente: d’altronde il tempo stringe e, statisticamente, le probabilità di ritrovare dei minori vivi si dimezzano con il passare delle settimane; è così che Keller (Hugh Jackman), uomo devoto ma all’occorrenza spietato, sequestra il sospetto e lo sottopone a una lunga, indicibile serie di torture fisiche. L’uomo si ostina a non parlare, però, e presto il rinvenimento di un cadavere mummificato nella cantina di un prete segnalato per abusi complicherà ulteriormente la situazione. Che cosa lega questi individui, un tarato di mente e il corpo senza vita di un presunto assassino di bambini?

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles8_prisoners-4.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles8_prisoners-4.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles8/prisoners-4.jpg” target=”” effect=”tilt”]

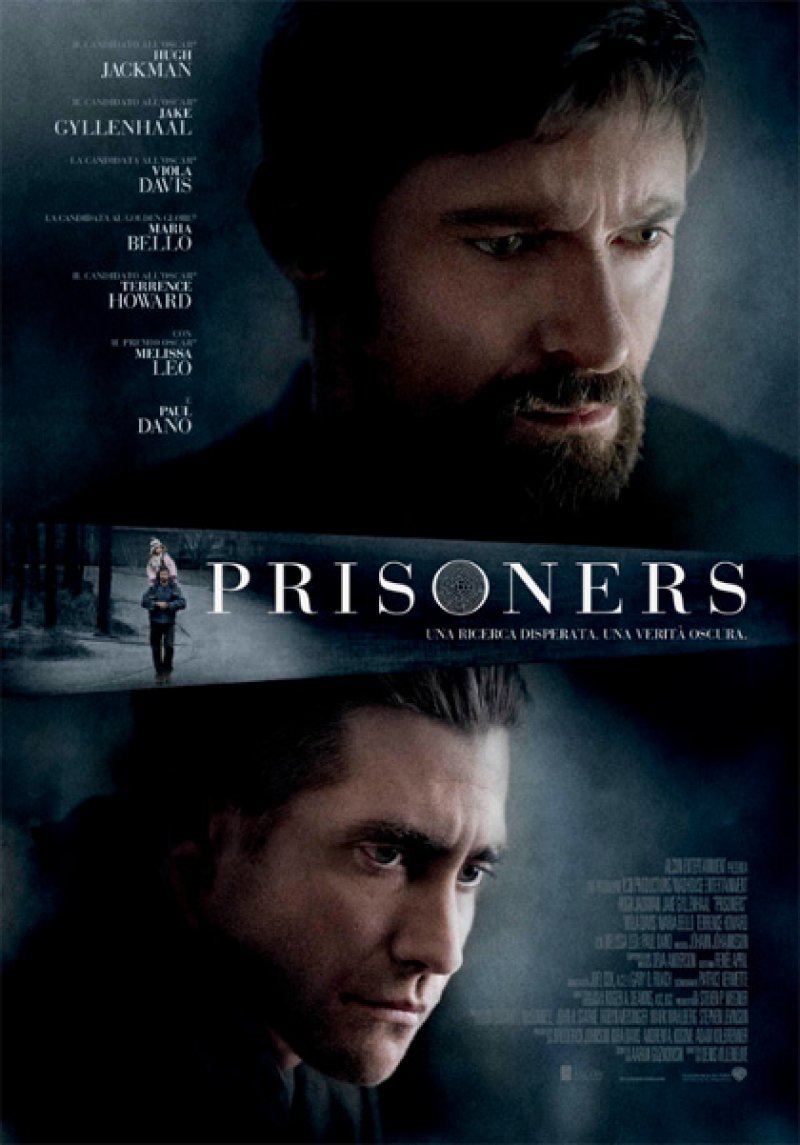

Prisoners (locandina italiana in apertura) è un thriller perfetto, di cui sarebbe quasi un delitto parlare se non per esporne i fatti in linee sommarie, grossolane, appena sbozzate nella complessità generale (merito di Aaron Guzikowski, sceneggiatore del piuttosto recente Contraband) del suo disegno. È perfetto perché non concede tempo allo spettatore per riempirsi i polmoni di ossigeno, perché la tensione che suscita nelle sue oltre due ore di proiezione non cala nemmeno nelle pochissime scene morte. Sempre ponendo che si possano definire tali le riflessioni, tutte famigliari, tutte borghesi, sulla liceità di sequestrare e torturare un handicappato. Che con grande probabilità sa più di quel che la sua demenza lascia supporre.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles8_prisoners-2.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles8_prisoners-2.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles8/prisoners-2.jpg” target=”” effect=”tilt”]

È forse questo il nodo cruciale del film di Denis Villeneuve, prodigio del moderno cinema canadese (suoi i successi internazionali di Maelstroem e La donna che canta): in pratica, è ammissibile, qualora la polizia si scopra incapace di risolvere un delitto, sostituirsi ad essa per adottare tutti quei metodi altrimenti considerati illegali e poco ortodossi? E, soprattutto, è ammissibile applicare il supplizio della violenza più feroce a un disabile su cui pendono accuse non supportate da prove convincenti?

Villeneuve non lo sa, e non lo sappiamo nemmeno noi, che per tutta la durata della pellicola ci sentiamo propensi ora a parteggiare per queste due famiglie sconvolte dal dolore, ora ad appoggiare le più morigerate riflessioni del detective Lockee. Ritrattando presto le nostre convinzioni, nel momento in cui il torturato pare sul punto di confessare, condannando allora la brutalità della giustizia fai-da-te quando essa sembra trasformarsi in una sottile forma di vendetta legittimata.

Il bravo regista gioca con noi molto più e meglio di quanto l’abile sospettato faccia con i suoi aguzzini, cui s’appresta a rivelare l’ubicazione dei corpi (vivi o morti, non lo sappiamo fino alla fine) per ritrattare subito dopo, recitando fino in fondo la parte dell’innocente perseguitato oppure, alla bisogna, quella del diavolo travestito da martire.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles8_prisoners-3.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles8_prisoners-3.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles8/prisoners-3.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Quello di Villeneuve è un thriller da manuale, che per grazia di linguaggio ricorda spesso l’attuale boom giallistico scandinavo, per rigore registico è associabile invece a capolavori quali Changeling o Mystic River, entrambi di Clint Eastwood, mentre per equivocità morale richiama Deliver Us from Evil (2009) del danese Ole Bornedal.

Dai primi mutua la crudeltà espressiva, dai secondi la freschezza di scrittura, dall’ultimo l’idea per la quale, sotto sotto, di fronte alle prove più dure nessuno di noi è capace di esimersi dal commettere crimini ancora peggiori, o perlomeno meglio pianificati, di quelli che si è chiamati a castigare. E all’uscita della sala ci sentiamo in colpa per aver imparato a guardare i disabili con occhio decisamente più cattivo. Forse a ragione. Forse no.

Marco Marchetti

Lascia un commento