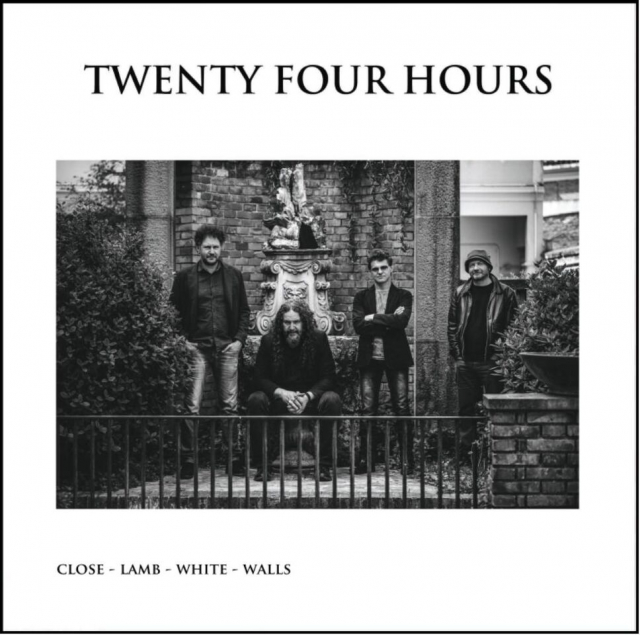

S’intitola Close – Lamb – White – Walls (cover in apertura), il sesto album degli italici Twenty Four Hours, in uscita su etichette Velut Luna (Italia) - Musea (estero), per rendere omaggio ai quattro “album bianchi” più importanti della storia del rock: l’omonimo dei Beatles, The lamb lies down on Broadway dei Genesis, The Wall dei Pink Floyd e Closer dei Joy Division (da una cui canzone tra l’altro prende nome il gruppo), di cui vedete qui sotto la gallery delle rispettive candide cover.

Hai detto niente come ambizioni, no? Manca solo The Köln Concert di Keith Jarrett (altra copertina lattea di una certa importanza, qui a destra) e il giro del mondo musicale in 80 minuti sarebbe completo!

Hai detto niente come ambizioni, no? Manca solo The Köln Concert di Keith Jarrett (altra copertina lattea di una certa importanza, qui a destra) e il giro del mondo musicale in 80 minuti sarebbe completo!

In effetti i minuti qui sono complessivamente 84, ripartiti su due cd (rispettivamente da 47 e 37) come doppi sono appunto tre quarti dei citati numi tutelari, ma la vera notizia è che – alla faccia di modelli che fan pensare al peccato di ὕβϱις per cui Icaro finì a mare – i fratelli Lippe (Paolo, cantante/tastierista, Marco batterista, nelle foto ai lati, ed Elena, seconda voce femminile) escono largamente vincitori dalla pur titanica sfida.

In effetti i minuti qui sono complessivamente 84, ripartiti su due cd (rispettivamente da 47 e 37) come doppi sono appunto tre quarti dei citati numi tutelari, ma la vera notizia è che – alla faccia di modelli che fan pensare al peccato di ὕβϱις per cui Icaro finì a mare – i fratelli Lippe (Paolo, cantante/tastierista, Marco batterista, nelle foto ai lati, ed Elena, seconda voce femminile) escono largamente vincitori dalla pur titanica sfida.

Coadiuvati dal chitarrista Antonio Paparelli e dal bassista Paolo Sorcinelli, qua e là anche coautori delle composizioni, mettono insieme infatti un monumentale album che non teme il confronto ad esempio col recente To the Bone di Steven Wilson in campo internazionale, cui son stati spesso accostati, e per il sottoscritto è probabilmente uno dei migliori dischi del 2018, insieme proprio a quello del loro collega (dalla coloratissima copertina qui sotto a sinistra).

Partiti nel lontano 1985 (ma esce solo nel ’91 il loro debutto The Smell of The Rainy Air, vinile autoprodotto su incoraggiamento di Nick Saloman/The Bevis Frond), proprio quando in Albione il Wilson iniziava a dar vita al progetto Porcupine Tree, i Twenty Four Hours han portato avanti nella Penisola un analogo approccio: fondere l’eredità della new wave più raffinata col recupero di atmosfere psichedelico progressive che all’epoca dei synth e delle drum machine sembravano così fuori moda: all’uopo Wilson reclutava Richard Barbieri dei Japan alle tastiere, mentre cercava le collaborazioni di sir Fripp e Belew dei King Crimson, più volte ospiti in studio dei suoi dischi.

Partiti nel lontano 1985 (ma esce solo nel ’91 il loro debutto The Smell of The Rainy Air, vinile autoprodotto su incoraggiamento di Nick Saloman/The Bevis Frond), proprio quando in Albione il Wilson iniziava a dar vita al progetto Porcupine Tree, i Twenty Four Hours han portato avanti nella Penisola un analogo approccio: fondere l’eredità della new wave più raffinata col recupero di atmosfere psichedelico progressive che all’epoca dei synth e delle drum machine sembravano così fuori moda: all’uopo Wilson reclutava Richard Barbieri dei Japan alle tastiere, mentre cercava le collaborazioni di sir Fripp e Belew dei King Crimson, più volte ospiti in studio dei suoi dischi.

Dal canto loro, i quattro di Bari, Fano, Bergamo e Torino (assenti dai palchi dal ’94 come quelli di Liverpool proprio a causa di tale dispersione geografica) per questo nuovo album hanno potuto contare sulla collaborazione di due membri fondatori dei Tuxedomoon (al cui bassista Peter Principle, scomparso nel 2017, l'album è dedicato). Nientemeno che il violinista Blaine Reininger (a sinistra), che scrive, suona e recita il testo spoken dell’austera Intertwined, e il cantante-sassofonista Steven Brown (a destra), che suona su All the world needs is love, titolo assai beatlesiano che in realtà racchiude una suadente ballata melodica, ideale piedistallo per l’alata interpretazione vocale di Elena.

Dal canto loro, i quattro di Bari, Fano, Bergamo e Torino (assenti dai palchi dal ’94 come quelli di Liverpool proprio a causa di tale dispersione geografica) per questo nuovo album hanno potuto contare sulla collaborazione di due membri fondatori dei Tuxedomoon (al cui bassista Peter Principle, scomparso nel 2017, l'album è dedicato). Nientemeno che il violinista Blaine Reininger (a sinistra), che scrive, suona e recita il testo spoken dell’austera Intertwined, e il cantante-sassofonista Steven Brown (a destra), che suona su All the world needs is love, titolo assai beatlesiano che in realtà racchiude una suadente ballata melodica, ideale piedistallo per l’alata interpretazione vocale di Elena.

Il gruppo omaggia quindi gli ospiti Tuxedomoon con la cover di What Use (da Half Mute dell’81, cover a sinistra), eseguita ben due volte: la prima sul cd 1, più elettronica e fedele alle atmosfere originali degli sperimentatori di San Francisco, la seconda in chiusura del cd 2, una versione definita nei credit “acoustic” che in realtà significa più decisamente rock, accelerata e sostenuta da un possente drumming quasi-metal del Lippe Marco. Ma l’omaggio acquista ulteriore valenza simbolica, essendo la prima delle due versioni mixata in medley con l’altra cover dell’album, cioè la floydiana Embryo (inedito del ’69 disponibile su raccolte e sul recente cofanetto The Early Years 1965–1972), a saldare così quel ponte fra i due mondi sonori su cui si diceva il progetto Twenty Four Hours si protende.

Il gruppo omaggia quindi gli ospiti Tuxedomoon con la cover di What Use (da Half Mute dell’81, cover a sinistra), eseguita ben due volte: la prima sul cd 1, più elettronica e fedele alle atmosfere originali degli sperimentatori di San Francisco, la seconda in chiusura del cd 2, una versione definita nei credit “acoustic” che in realtà significa più decisamente rock, accelerata e sostenuta da un possente drumming quasi-metal del Lippe Marco. Ma l’omaggio acquista ulteriore valenza simbolica, essendo la prima delle due versioni mixata in medley con l’altra cover dell’album, cioè la floydiana Embryo (inedito del ’69 disponibile su raccolte e sul recente cofanetto The Early Years 1965–1972), a saldare così quel ponte fra i due mondi sonori su cui si diceva il progetto Twenty Four Hours si protende.

Che poi si amplia anche a comprendere l’influenza beatlesiana nell’hard rock melodico di The Tale Of The Holy Frog, spiritoso titolo molto “prog” che invece impiega un riff alla A Ticket To Ride (la cui grinta risulta un po’ diluita dalla raffinata vocalità di Elena, che tira più verso atmosfere liriche alla Sophya Baccini). Mentre quella dei Genesis è palpabile nella lunga suite Supper’s Rotten, “solo” 15’ contro i 23’ della Supper’s Ready di Gabriel & co. (non da The Lamb ma da Foxtrot), cui i Twenty Four Hours scippano anche il riff minimalista di chitarra acustica tra il primo e il secondo movimento, che nella loro moderna suite “marcia” (in cinque movimenti, con lunghe parti strumentali) ci fa l’occhiolino dal synth del leader, il quale si produce anche in qualche espressionismo vocale alla Peter Gabriel dell’epoca.

Che poi si amplia anche a comprendere l’influenza beatlesiana nell’hard rock melodico di The Tale Of The Holy Frog, spiritoso titolo molto “prog” che invece impiega un riff alla A Ticket To Ride (la cui grinta risulta un po’ diluita dalla raffinata vocalità di Elena, che tira più verso atmosfere liriche alla Sophya Baccini). Mentre quella dei Genesis è palpabile nella lunga suite Supper’s Rotten, “solo” 15’ contro i 23’ della Supper’s Ready di Gabriel & co. (non da The Lamb ma da Foxtrot), cui i Twenty Four Hours scippano anche il riff minimalista di chitarra acustica tra il primo e il secondo movimento, che nella loro moderna suite “marcia” (in cinque movimenti, con lunghe parti strumentali) ci fa l’occhiolino dal synth del leader, il quale si produce anche in qualche espressionismo vocale alla Peter Gabriel dell’epoca.

Comunque, la parte migliore dell’album rimane il primo disco, e non solo per gli ospiti deluxe: il trittico d’apertura formato dalla potente 77 (come da titolo, summa di Crimson schizoidi del 21st Century ma con verve punk e controcanti glam inneggianti alle “ladies of the road” di Islands), Broken Song (già pinkfloydiana alla Atom ancor prima della vera cover, con struggenti controcanti di Elena) e il dittico Embryo/What Use già dice di un’opera ariosa e di ampie vedute, oltre che molto piacevole all’ascolto, il che non riduce di un’oncia il valore delle limpide esecuzioni strumentali di una band perfettamente padrona dei propri mezzi e dei riferimenti. Anzi.

Comunque, la parte migliore dell’album rimane il primo disco, e non solo per gli ospiti deluxe: il trittico d’apertura formato dalla potente 77 (come da titolo, summa di Crimson schizoidi del 21st Century ma con verve punk e controcanti glam inneggianti alle “ladies of the road” di Islands), Broken Song (già pinkfloydiana alla Atom ancor prima della vera cover, con struggenti controcanti di Elena) e il dittico Embryo/What Use già dice di un’opera ariosa e di ampie vedute, oltre che molto piacevole all’ascolto, il che non riduce di un’oncia il valore delle limpide esecuzioni strumentali di una band perfettamente padrona dei propri mezzi e dei riferimenti. Anzi.

Il primo cd si chiude su Urban Sinkhole, che sa di psichedelia alla… diciamo Dream Syndicate ispirati e viene conclusa da una cavalcata di tre minuti e mezzo di organo Hammond che dilata l’atmosfera verso orizzonti assai più spaziali che urbani. Passando in bellezza la mano al secondo disco, che si apre col singolo Adrian, bella summa del Twenty Four Hours sound, stavolta dedicata ad Adrian Borland, compianto leader dei Sound.

Concludendo, uno dei pochi album in circolazione che non rimane schiacciato dall’inserirsi in una certa corrente né dall’enormità dei propri modelli di riferimento nella storia del rock, né peraltro dal proprio virtuosismo tecnico. Speriamo che Musea riesca a fargli avere la considerazione che merita fuori dei miserrimi confini nazionali.

Se sui vostri scaffali campeggiano già tutte le copertine fin qui riportate, Close – Lamb – White – Walls è da avere.

Se invece vi mancano… beh, e state ancora aspettando?!

Mario G