Lo “scandaloso” romanzo di Katharina Volckmer, adattato e diretto da Fabio Cherstich con l’autrice, è in scena al Teatro Franco Parenti fino all’11 aprile, nell’intensa interpretazione fisica e “punk” di Marta Pizzigallo.

“Noi siamo i nostri reciproci peccati“

(cit. dal testo)

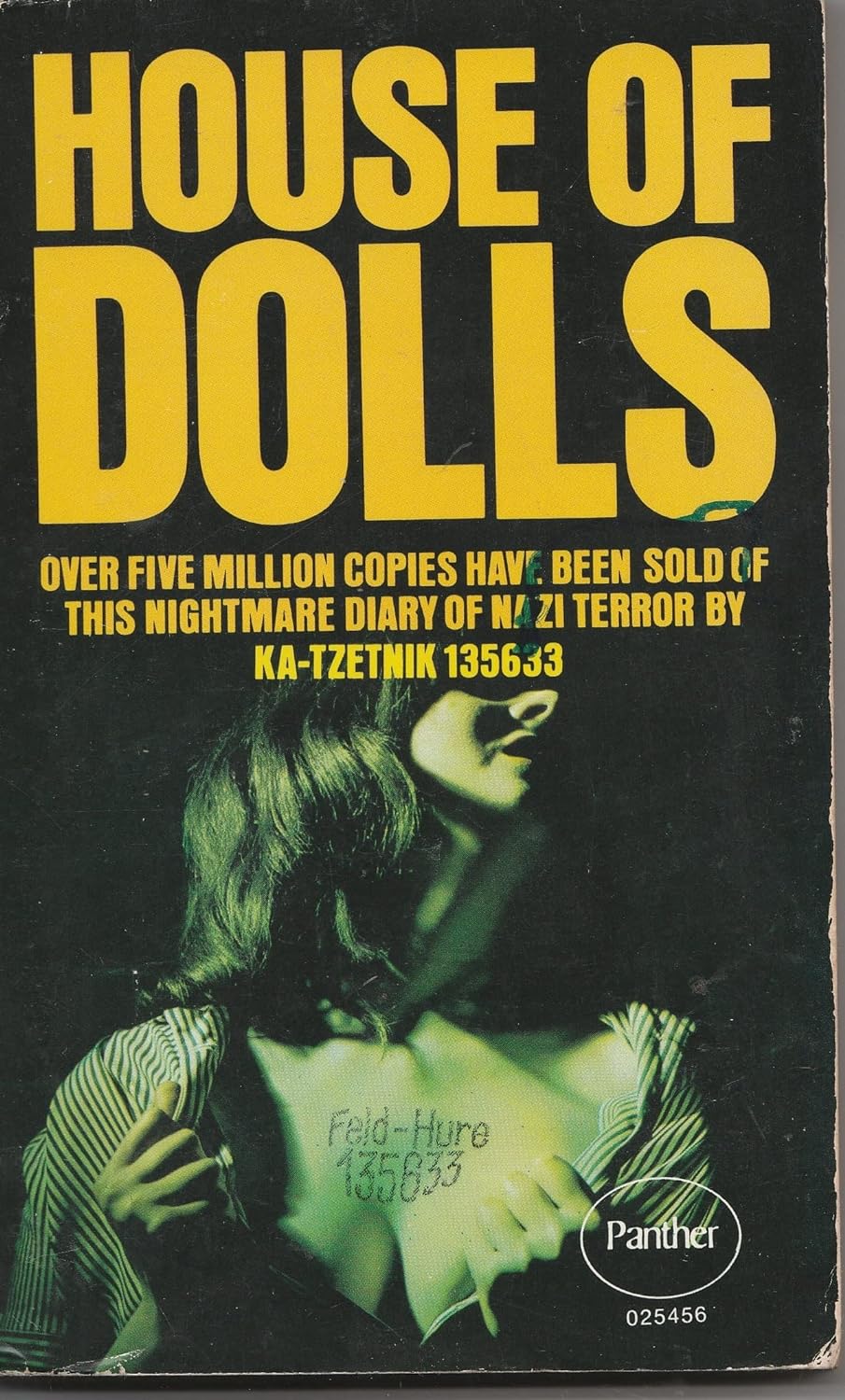

Il primo a coniugare Olocausto e sexploitation fu Ka-Tzetnik 135633 nel 1955, che in campo di concentramento c’era stato davvero, ma nel suo La casa delle bambole ci andava giù pesante col sesso: oggi è un classico e ha dato anche il nome ai Joy Division, ma all’epoca fu accusato di pornografia.

Il primo a coniugare Olocausto e sexploitation fu Ka-Tzetnik 135633 nel 1955, che in campo di concentramento c’era stato davvero, ma nel suo La casa delle bambole ci andava giù pesante col sesso: oggi è un classico e ha dato anche il nome ai Joy Division, ma all’epoca fu accusato di pornografia.

Poi nel 1974 Liliana Cavani declinò il tema in una raffinata provocatoria (e provocante) sindrome di Stoccolma psicanalitica s/m (Il portiere di notte, qui sotto il trailer storico internazionale).

https://www.youtube.com/watch?v=wC7NPWSyx0I&ab_channel=GrindhouseMovieTrailers

Oggi, Katharina Volckmer (classe 1987), debutta nel romanzo nel 2020 con Un cazzo ebreo (La nave di Teseo): il regista Fabio Cherstich lo adatta per la scena con l’autrice (da unidea di Andrée Ruth Shammah), affidando l’interpretazione della protagonista senza nome alla robusta e torrenziale Marta Pizzigallo (a destra e nelle foto di scena sotto) che riesce a rendere con foga maleducatamente “punk” tanto il torrente in piena dell’affabulazione sboccata dell’inquieta donna dai desideri tanto “politicamente scorretti”, così a disagio in quel corpo femminile che dichiara “fuori forma”, quanto proprio la sua carica fisica fuori da qualunque canone estetico e di accettabilità femminile.

Oggi, Katharina Volckmer (classe 1987), debutta nel romanzo nel 2020 con Un cazzo ebreo (La nave di Teseo): il regista Fabio Cherstich lo adatta per la scena con l’autrice (da unidea di Andrée Ruth Shammah), affidando l’interpretazione della protagonista senza nome alla robusta e torrenziale Marta Pizzigallo (a destra e nelle foto di scena sotto) che riesce a rendere con foga maleducatamente “punk” tanto il torrente in piena dell’affabulazione sboccata dell’inquieta donna dai desideri tanto “politicamente scorretti”, così a disagio in quel corpo femminile che dichiara “fuori forma”, quanto proprio la sua carica fisica fuori da qualunque canone estetico e di accettabilità femminile.

E proprio in questo tossico intreccio sta il fascino “scorretto” del testo: che la protagonista tedesca, nel suo tracimante flusso di coscienza rivolto al muto dottor Seligman (palesemente un ebreo, forse il suo psicanalista?), mescola le proprie “inaccettabili” fantasie erotiche sull’essere Hitler che arringa le folle, oppure sull’essere dal dittatore stesso frustata sul culetto, su quel “qualcosa di inebriante” insito nel genocidio, insieme alle proprie sventure personali: il licenziamento dal lavoro per aver tentato di cucire un orecchio di un collega alla scrivania con la spillatrice, i fallimentari colloqui successivi con lo psicologo Jason (con quel nome da serial killer pulp!), fino alla scoperta del rifiuto totale della propria condizione femminile, che con gli orrori della storia tedesca nulla centrerebbero.

E proprio in questo tossico intreccio sta il fascino “scorretto” del testo: che la protagonista tedesca, nel suo tracimante flusso di coscienza rivolto al muto dottor Seligman (palesemente un ebreo, forse il suo psicanalista?), mescola le proprie “inaccettabili” fantasie erotiche sull’essere Hitler che arringa le folle, oppure sull’essere dal dittatore stesso frustata sul culetto, su quel “qualcosa di inebriante” insito nel genocidio, insieme alle proprie sventure personali: il licenziamento dal lavoro per aver tentato di cucire un orecchio di un collega alla scrivania con la spillatrice, i fallimentari colloqui successivi con lo psicologo Jason (con quel nome da serial killer pulp!), fino alla scoperta del rifiuto totale della propria condizione femminile, che con gli orrori della storia tedesca nulla centrerebbero.

La donna ha capito la “binarietà” del mondo notando la separazione dei cessi pubblici in maschili e femminili, scegliendo invariabilmente i primi (“dove non c’era mai coda”!), in cui ha conosciuto in una casuale performance di sesso orale il suo unico vero amante: K. (nome kafkiano), artista – pare, coniugato – che la dipingeva del colore preferito, il luttuoso viola, e con cui “faceva l’amore in modo mai normale”. Tutto il resto, a partire da quella rigida binarietà, lei – un “gatto che abbaia” – lo schifa: l’idea che la femminilità si compia con la maternità (che aborrisce), gli stessi vestiti femminili, in cui non si ritrova, il trucco, persino l’interesse per gli altri (“noioso”).

La donna ha capito la “binarietà” del mondo notando la separazione dei cessi pubblici in maschili e femminili, scegliendo invariabilmente i primi (“dove non c’era mai coda”!), in cui ha conosciuto in una casuale performance di sesso orale il suo unico vero amante: K. (nome kafkiano), artista – pare, coniugato – che la dipingeva del colore preferito, il luttuoso viola, e con cui “faceva l’amore in modo mai normale”. Tutto il resto, a partire da quella rigida binarietà, lei – un “gatto che abbaia” – lo schifa: l’idea che la femminilità si compia con la maternità (che aborrisce), gli stessi vestiti femminili, in cui non si ritrova, il trucco, persino l’interesse per gli altri (“noioso”).

Perché – dopo esplicite disquisizioni sulla lubrificazione delle banane prima dell’inserimento (v. locandina in alto) e il possibile impiego fallico di gran parte dell’arredamento di casa – il punto d’arrivo è che Lei vuole essere un maschio, quel “cazzo ebreo” lo vuole avere come propria identità d’elezione, a definitiva espiazione dell’orrore storico e di quello personale, trapiantato dalle mani giudee di quel dr. Seligman che si rivela non tanto silente psicanalista quanto chirurgo del definitivo, agognato cambio di sesso.

Perché – dopo esplicite disquisizioni sulla lubrificazione delle banane prima dell’inserimento (v. locandina in alto) e il possibile impiego fallico di gran parte dell’arredamento di casa – il punto d’arrivo è che Lei vuole essere un maschio, quel “cazzo ebreo” lo vuole avere come propria identità d’elezione, a definitiva espiazione dell’orrore storico e di quello personale, trapiantato dalle mani giudee di quel dr. Seligman che si rivela non tanto silente psicanalista quanto chirurgo del definitivo, agognato cambio di sesso.

Ritmato da minacciosi borborigmi elettronici (Luca Maria Baldini) che ci hanno fatto ripensare alla techno delle Baccanti moderne di Renda, la messinscena di Cherstich è anche visivamente intrigante in quanto rappresenta «non lo studio di un medico ma un dispositivo visivo in cui attraverso l’utilizzo di lenti traslucide, vetri opalescenti, filtri fotografici, il corpo della protagonista e la sua immagine appaiono al pubblico in una forma mutevole e continuamente trasformabile, fluida e misteriosa», che in qualche modo astrae la violenza del testo in una scena astratta alla Caligula’s Party di D’Ameglio.

Con il coraggio (ancora raro nel teatro italiano) di affrontare un testo originale nuovo, arricchito dai lampi d’ironia sferzante sulla cucina tedesca come su qualsiasi cliché di “normalità” che possiate immaginare, dai muffin ai dildi, dalle canzoncine yiddish intonate a scuola all’impreparazione del tedesco medio a trovarsi di fronte un ebreo “vivo”. Che esorcizza radicalmente anche il timore che la pièce si rivelasse l’ennesimo piagnisteo sull’emarginazione del queer nella società, che – con una punta di humour punk, se è consentito anche a noi – potremmo definire “l’unico tema che è lecito trattare nel teatro contemporaneo”.

La performance attoriale della solida, viscerale Marta Pizzigallo, come si diceva, è di una virulenza cui ben si attaglia la definizione di “punk” che le abbiamo affibbiato sopra (peraltro già usata in passato anche per un’altra arrabbiata “intollerabile” del teatro inglese come Sarah Kane), pur al di fuori di ogni precisa assonanza col rock dei pur adattissimi al tema… ovvio, Sex Pistols (v. foto dell’epoca a destra)!

Da vedere assolutamente, è in cartellone al Franco Parenti fino all’11 aprile.

Mario G

(foto di scena courtesy Teatro Franco Parenti)

Lascia un commento