Dalla Foot Job Band italiana all’Acid Cock di Zagabria al “one time only project” con Pupillo degli Zu, la coraggiosa etichetta milanese sfoggia in catalogo un manipolo d’improvvisatori radicali che puntano a produrre musica… “per organi caldi” (Bukowsky”)

«Altri associano la parola jazz al gergale to jizz (jism), parola sconcia che indica la virilità maschile o l’atto di eiaculare. Così per alcuni jazz music sarebbe quindi stata “musica da eiaculazione” per la sua presenza nei bordelli, per altri avrebbe inizialmente significato “musica da poco”,

ovvero – in positivo – “musica effervescente”».

(da Wikipedia, alla voce Storia del Jazz)

Insomma, il porno scorre nel sangue del jazz fin dalle sue origini. Ben prima del punk e dei suoi look fetish, ancor prima del ’68 e della rivoluzione sessuale: è bene ricordare sempre che, prima ancora che nascesse Elvis-bacino-Presley, «la tradizione vuole che il jazz fosse nato e avesse prosperato nei bordelli del quartiere di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans», c’informa sempre Wikipedia.

Poi… col be bop il jazz conquista una dignità culturale e prende le distanze da quelle sordide origini (perdendo anche un bel po’ del suo appeal “pop” però). Si fatica persino a trovare qualche esempio di copertina “explotation” come quelle che vi riproduciamo qui ai lati dell’articolo (un album del trombettista Donald Byrd, la nera gestante nuda di Miles Davis in Live-Evil). Lo scettro di “musica del diavolo” passa allo screditato rock’n’roll che fa ballare sconciamente le adolescenti degli anni ’50, poi agli ancheggiamenti lascivi di James Brown e Mick Jagger, al Morrison in pantaloni di pelle, alla Suzy Cream Chease di Frank Zappa e all’ambiguità androgina di Bowie, per poi finire nel ’77 con la valanga puttanesca e ostentatamente bondage del punk (e qui vi rimandiamo al nostro passato articolo Copertine Indecenti) e del nuovo pop dei lascivi Metro (Criminal World) e Soft Cell (Non Stop Erotic Cabaret).

Poi… col be bop il jazz conquista una dignità culturale e prende le distanze da quelle sordide origini (perdendo anche un bel po’ del suo appeal “pop” però). Si fatica persino a trovare qualche esempio di copertina “explotation” come quelle che vi riproduciamo qui ai lati dell’articolo (un album del trombettista Donald Byrd, la nera gestante nuda di Miles Davis in Live-Evil). Lo scettro di “musica del diavolo” passa allo screditato rock’n’roll che fa ballare sconciamente le adolescenti degli anni ’50, poi agli ancheggiamenti lascivi di James Brown e Mick Jagger, al Morrison in pantaloni di pelle, alla Suzy Cream Chease di Frank Zappa e all’ambiguità androgina di Bowie, per poi finire nel ’77 con la valanga puttanesca e ostentatamente bondage del punk (e qui vi rimandiamo al nostro passato articolo Copertine Indecenti) e del nuovo pop dei lascivi Metro (Criminal World) e Soft Cell (Non Stop Erotic Cabaret).

Il punk segna (come in molti altri sensi) un punto di non ritorno: da qui in avanti il porno ritornerà ancora nelle copertine e nei riferimenti di parecchia musica, ma programmaticamente cercato come analogia, quasi come griffe di “alterità dalla cultura dominate”, dalle frange più estreme e radicali del mondo musicale.  Quindi è completamente cambiato l’approccio a quel che i ragazzi di oggi chiamano “trasgry”, e pure il pubblico di riferimento: non è più la “spezia piccante” delle serate di gangster con gessato e borsalino, giocatori d’azzardo, bevitori di frodo (nel Proibizionismo) e relative ragazze di piccola virtù; ora (con la rivoluzione sessuale alle spalle) è un “marchio di alternatività” coltivato da giovani radicali con piercing e tatuaggi, frequentatori di centri sociali e di gusti ostentatamente anticonvenzionali ma ricercati.

Quindi è completamente cambiato l’approccio a quel che i ragazzi di oggi chiamano “trasgry”, e pure il pubblico di riferimento: non è più la “spezia piccante” delle serate di gangster con gessato e borsalino, giocatori d’azzardo, bevitori di frodo (nel Proibizionismo) e relative ragazze di piccola virtù; ora (con la rivoluzione sessuale alle spalle) è un “marchio di alternatività” coltivato da giovani radicali con piercing e tatuaggi, frequentatori di centri sociali e di gusti ostentatamente anticonvenzionali ma ricercati.

Il porno è un emblema di ciò che non potrà mai risultare accettabile al “buon boghese”, che mai accetterebbe che questa sia “cultura”. Quindi glielo si sbatte in faccia, insieme ad immagini di serial killer, stragi nel Terzo Mondo ai riferimenti horror e demoniaci nel metal.

Come evidenziato dalle copertine scelte da Adriano Vincenti dei Macelleria Mobile di Mezzanotte per le cassette di musica harsh electronics della sua etichetta personale Signora Wardh Records (con riferimento al personaggio di Edwige Fenech nel sexy giallo di Sergio Martino del ’71), un vero campionario d’imagerie industrial fetish.

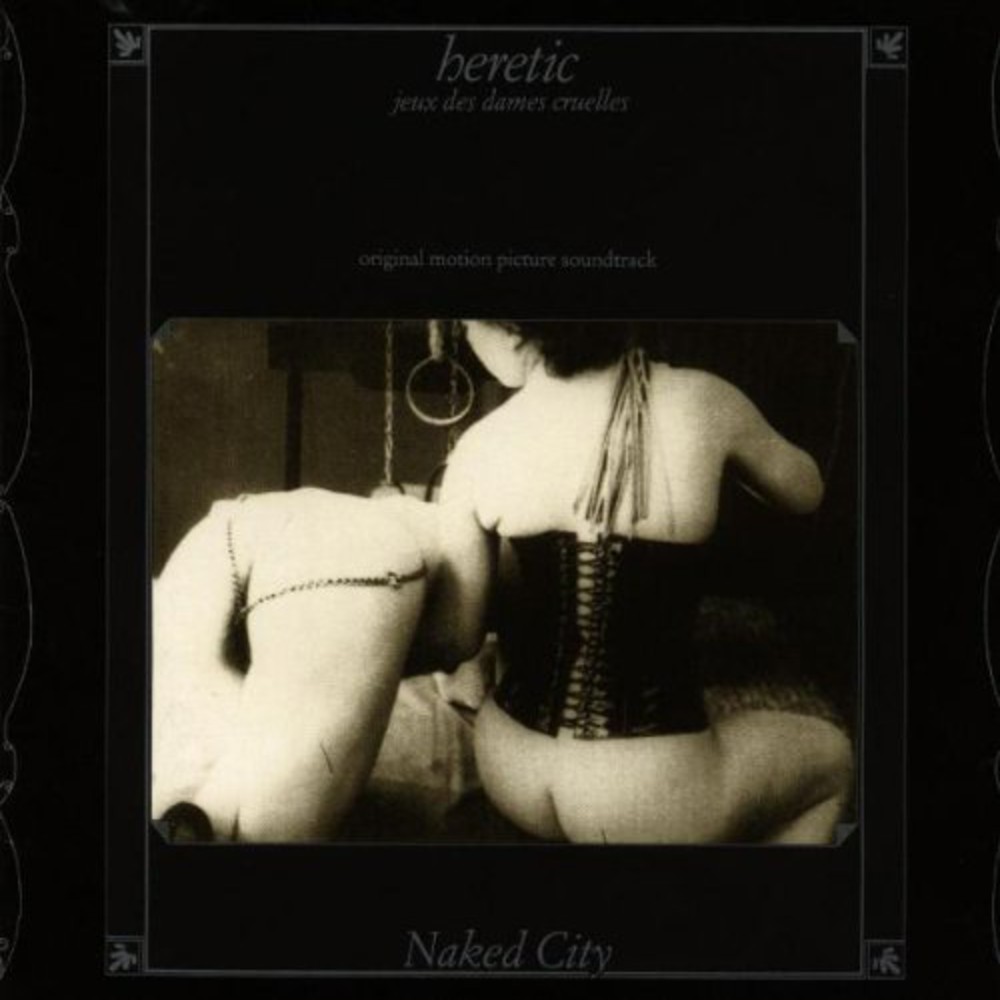

Da questo punto di vista, in ambito jazz si staglia la figura del cerebrale avanguardista newyorkese John Zorn, sia con gli album dei Naked City che dei Painkiller, di cui vedete alcune copertine qui ai lati, tra cui quella censurata di Guts of a Virgin. Tra l’altro Zorn, nella sua zappianamente torrenziale produzione, è stato anche autore di diverse colonne sonore per i raffinati cortometraggi lesbo sado/maso di Maria Beatty.

Da questo punto di vista, in ambito jazz si staglia la figura del cerebrale avanguardista newyorkese John Zorn, sia con gli album dei Naked City che dei Painkiller, di cui vedete alcune copertine qui ai lati, tra cui quella censurata di Guts of a Virgin. Tra l’altro Zorn, nella sua zappianamente torrenziale produzione, è stato anche autore di diverse colonne sonore per i raffinati cortometraggi lesbo sado/maso di Maria Beatty.

Sarà allora di qui che prendono le mosse anche gli spiritosi Foot Job Band, evidentemente feticisti dei piedi femminili (e delle loro evoluzioni erotiche sugli “organi caldi”) come Adriano Vincenti (ecco perché l’abbiamo citato sopra), il cui esplicito parto Porno Jazz campeggia in apertura di quest’articolo, col suo elegante profilattico sulla “J”: volti coperti da una banda nera, proprio come nelle foto delle porno star, i musicisti si celano anche sotto pseudonimi come appunto Mr Foot Job (chitarre), Whiskey San Martino (violino, in realtà Emanuele Parrini), Aramis Bitonto (Xabier Iriondo, già con gli Afterhours, maneggia aggeggi elettronici e oscillatori), Turtle Milazzo (sax soprano), Rudy Gramsci (basso elettrico) e Tigro Moro (il multipercussionista Pacho, vero feticista del team, già al servizio di Zu, Morgan ed Elio tra i tanti).

Dopo gli ansimi in apertura, e nonostante titoli come Mr Foot Job (coi ricordi del primo “rapporto podalico”, e poi dei molti successivi, di non ci vien detto chi… Pacho stesso?), Fuck a 37 ½ (l’altro brano in cui si parla di piedi e si ansima esplicitamente su una notevole variazione di funk davisiano) o La Puta Del Barrio, scordatevi però di far sculettare le vostre pupe al suono della loro musica. Decisamente più impervia di quella dei colleghi d’etichetta No Pair, essa è infatti decisamente figlia della “famiglia Zeta” (Zappa- Zorn- Zu) più che di qualsiasi black music per ritmare serate bollenti: qua e là persino quasi orecchiabile (i cubanismi de La Puta Del Barrio), è continuamente cangiante e spesso scarta all’improvviso i baluginii psichedelici (come i mediorientalismi di Tristano, vicini ad Al Doum) o i sovratoni no wave di Skins Touched e smonta anche le “canoniche” forme del jazz rock (certo violino alla Jean Luc Ponty) in balbettii astratti e noisy (noise di chitarra elettrica come di musica colta atonale). Ma un po’ tutto l’album si (dis)articola in brani molto differenti l’uno dall’altro, talvolta apertamente sperimentali e vicini alla più impervia musica contemporanea dodecafonica o al free estremo di gente come Anthony Braxton, Sun Ra (o Lol Coxhill ed Elton Dean nell’area più vicina al prog rock anni ’70).

Meno sleazy di quanto esibisca, è un ascolto non facile ma vale sicuramente lo sforzo.

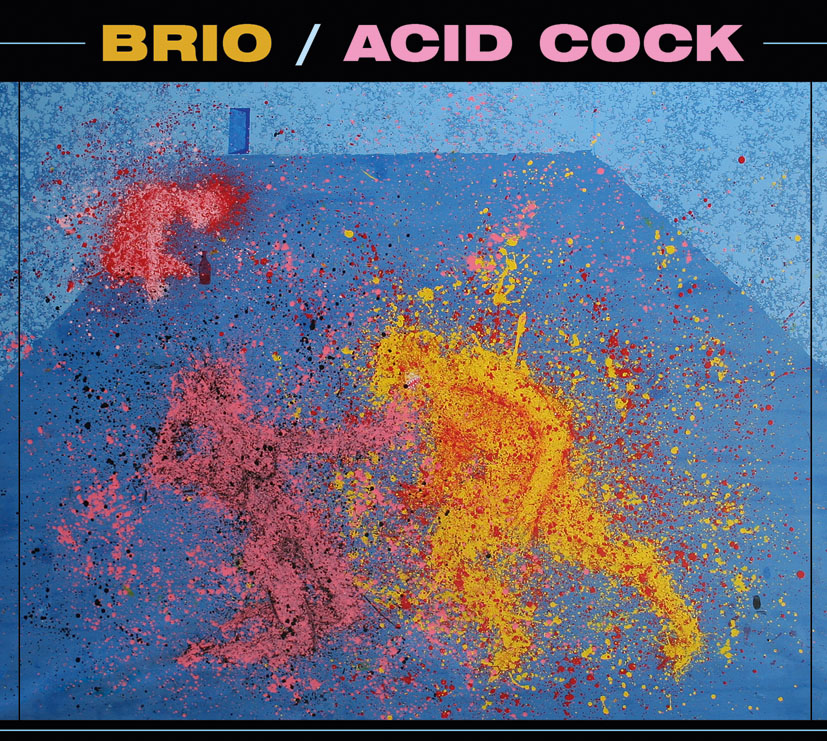

Forse non flirtano apertamente col porno i due improvvisatori croati Brio (il chitarrista Goran e il percussionista Neven, presumibilmente fratelli Krajačic, già al fianco di Eugene Chadbourne, cover qui a lato e foto sotto), però hanno intitolato il loro album del 2014 (sempre su Long Song Records) “Cazzo Acido”, con una spiritosa assonanza fra il titolo in inglese – appunto, Acid Cock, che ce li fa accostare accogliendo lo scherzo a questa fittizia pattuglia “neo porn” – e l’acid rock, sinonimo invece di psichedelia. Che, nelle loro lunghe suite, balena subito all’inizio, con la lunga JFK’s Last Speech, basata su un loop ritmico elementare che potrebbe far pensare alle “centrifughe di lavatrice” dei Suicide, ma proiettati in una dimensione siderale da layer di chitarrismi acustici ed elettrici iterativi e in qualche modo spaziali, vicini al (sottovalutatissimo) Pat Metheny di Zero Tolerance for Silence e ai Naked City di Absynthe. Dicono le note sull’album che “parla di un amore perduto, infranto, di solitudine, di malattia …insomma, appunto di Cazzo Acido”. Il testo del primo brano infatti non sembra proprio un inno all’ottimismo, come l’inquietudine sempre sospesa un attimo prima di esplodere dei suoni.

Forse non flirtano apertamente col porno i due improvvisatori croati Brio (il chitarrista Goran e il percussionista Neven, presumibilmente fratelli Krajačic, già al fianco di Eugene Chadbourne, cover qui a lato e foto sotto), però hanno intitolato il loro album del 2014 (sempre su Long Song Records) “Cazzo Acido”, con una spiritosa assonanza fra il titolo in inglese – appunto, Acid Cock, che ce li fa accostare accogliendo lo scherzo a questa fittizia pattuglia “neo porn” – e l’acid rock, sinonimo invece di psichedelia. Che, nelle loro lunghe suite, balena subito all’inizio, con la lunga JFK’s Last Speech, basata su un loop ritmico elementare che potrebbe far pensare alle “centrifughe di lavatrice” dei Suicide, ma proiettati in una dimensione siderale da layer di chitarrismi acustici ed elettrici iterativi e in qualche modo spaziali, vicini al (sottovalutatissimo) Pat Metheny di Zero Tolerance for Silence e ai Naked City di Absynthe. Dicono le note sull’album che “parla di un amore perduto, infranto, di solitudine, di malattia …insomma, appunto di Cazzo Acido”. Il testo del primo brano infatti non sembra proprio un inno all’ottimismo, come l’inquietudine sempre sospesa un attimo prima di esplodere dei suoni.  Niente festini della carne, insomma? Non lo escluderei, dato che (anche se non accompagnati da testi esplicativi) i due brani successivi si intitolano rispettivamente “dev’esser doloroso quando scivola dentro” (It Must Be Painful Whein It Slides In) e “mi troverai sotto l’arcobaleno, a pisciare in erezione”(You Will Find Me Under The Rainbow, Pissing With A Hard On). Nella prima il vortice sonoro, con la batteria suonata e due sheets of sound di chitarre che si sovrappongono, si fa viepiù torrido e frastornante (secondo mia figlia, “dannoso per le orecchie”): dev’essere ben acido se scivolando dentro provoca tanto dolore e follia sonora! Nella successiva entra un organo Hammond e il groove prende un piglio più ‘60’s funk. Segue quindi il blues scheletrico dell’eponima Acid Cock, il clima si fa più disteso e fruibile e i titoli meno porno: Descension e Sing This To Me When I’m Lonely (più vicine a un jazz rock dai riff minimalisti) e Yellow (astratta e ambientale, con apporto vocale).

Niente festini della carne, insomma? Non lo escluderei, dato che (anche se non accompagnati da testi esplicativi) i due brani successivi si intitolano rispettivamente “dev’esser doloroso quando scivola dentro” (It Must Be Painful Whein It Slides In) e “mi troverai sotto l’arcobaleno, a pisciare in erezione”(You Will Find Me Under The Rainbow, Pissing With A Hard On). Nella prima il vortice sonoro, con la batteria suonata e due sheets of sound di chitarre che si sovrappongono, si fa viepiù torrido e frastornante (secondo mia figlia, “dannoso per le orecchie”): dev’essere ben acido se scivolando dentro provoca tanto dolore e follia sonora! Nella successiva entra un organo Hammond e il groove prende un piglio più ‘60’s funk. Segue quindi il blues scheletrico dell’eponima Acid Cock, il clima si fa più disteso e fruibile e i titoli meno porno: Descension e Sing This To Me When I’m Lonely (più vicine a un jazz rock dai riff minimalisti) e Yellow (astratta e ambientale, con apporto vocale).

Poco porno scendendo al dunque, ma grande rigore strumentale e avanguardistico.

E che ci fa infine Jusi In The Winehouse fra questi (finti) sporcaccioni della Long Song? Lei sembra solo una bella ragazza, che traluce fra le lettere del nome della band in copertina (che vedete qui a lato, ma anche nei disegni del booklet) in una grafica volutamente vintage Sixties… al massimo allegramente sexy, ma mica porno, no?  Vero, infatti loro sottolineano l’album con la dicitura Bon pour les grands et les petits!

Vero, infatti loro sottolineano l’album con la dicitura Bon pour les grands et les petits!

Noi abbiamo accorpato la formazione – che schiera al basso il Pupillo dei succitati Zu accanto allo stesso batterista Pacho dei Foot Job Band – non solo per il brano They Called Her One Eye (violento rape’n’revenge svedese del ’74, noto anche come Thriller – A Cruel Picture, che conteneva anche scene hard), ma anche e soprattutto per il mood sonoro vicino a quello degli altri due album di cui sopra: un sound muevole à la Naked City/Mr Bungle ma senza ance, prodotto da una “classica” formazione da rock di chitarre, basso(i), tastiere, batteria e percussioni. Si va dal poderoso thrash core simil-Zu (Tony Soprano, Monocle) a scorci più melodici (Dangerous Time) fino a rumorismi zappiani, qua e là quasi goliardici (Red Meat Beat, la citata They Called Her One Eye). Frequenti cambi di tempo e di mood (dai fischiettii astratti al pianoforte lirico con chitarre distorte di Green Cats al piano contemporaneo di Keith Can’t Eat), anche all’interno del singolo brano, denotano la perizia tecnica dell’ensemble che pur non si esibisce mai in virtuosismi solistici, fedele alla lezione dell’hardcore.

Summa e vertice dell’album gli oltre 10’ di Batman Smiles, titolo già in sé zorniano, che offre la gamma completa della poliedrica articolazione sonora di Jusi–bòna pe’ ttutti.

In conclusione, se si fatica a vedere la vera e propria “carnazza” in questo post jazz così intellettuale(lo sleaze da anni è traslocato in massa verso il più popolare e danzereccio gangsta rap), la falange della Long Song Records non si faticherebbe a vederla schierata insieme a quel cerebro-porcellone dello Zorn, magari in una torrida rassegna di sonorizzazioni live di filmini underground fetish alla Knitting Factory (da Bo Vibernius a Richard Kern, dalla Beatty a un Bruce LaBruce). Quantomeno musicalmente, queste band italiane/europee non hanno nulla da invidiare ai loro più noti precursori della scena newyorkese.

In conclusione, se si fatica a vedere la vera e propria “carnazza” in questo post jazz così intellettuale(lo sleaze da anni è traslocato in massa verso il più popolare e danzereccio gangsta rap), la falange della Long Song Records non si faticherebbe a vederla schierata insieme a quel cerebro-porcellone dello Zorn, magari in una torrida rassegna di sonorizzazioni live di filmini underground fetish alla Knitting Factory (da Bo Vibernius a Richard Kern, dalla Beatty a un Bruce LaBruce). Quantomeno musicalmente, queste band italiane/europee non hanno nulla da invidiare ai loro più noti precursori della scena newyorkese.

Mario G

Lascia un commento