Baal è una divinità fenicia che si ritrova poi fra i Cananei dell’Antico Testamento, a Cartagine, in Egitto, forse evolve nella figura di Crono nella mitologia greca, per poi essere assimilato come simbolo di idolatria dal monoteismo ebraico, indi demone per il cristianesimo. Al romanzo Salammbô di Flaubert risale invece la leggenda che gli fossero tributati sacrifici umani la quale, documentata o meno che sia dal punto di vista storico, dev’essere stata la molla che ha spinto il ventenne Berthold a farne il debutto della sua copiosa e fulgida drammaturgia. Influenzato dall’espressionismo e dal maledettismo romantico decadente dell’epoca, prima di dar la stura al teatro politico per cui è noto alle genti, Brecht dà vita infatti alla figura di questo poeta maudit, selvaggio e asociale quanto lirico nelle sue visioni di cieli stellati, beone, approfittatore e infine pure assassino (ecco i suoi “sacrifici umani”).

Totalmente amorale più che intenzionalmente ribelle ai dogmi della vita sociale, Baal trinca, poeteggia e si abbrutisce soddisfatto di una vita puramente animalesca, in cui gli altri – le donne, che immancabilmente lo adorano appunto come un dio pagano, qualche residuo amico/amante (Ekart) o estimatore della sua arte – gli servono unicamente per procacciarsi birra, grappa e momentanea soddisfazione sessuale. Poi possono sparire, essere abbandonate incinte (Sophia), suicidarsi (Johanna), essere da lui uccisi (lo stesso Ekart).

Nulla ha un vero senso per l’animalesco, vitale übermensch che, senza una resipiscenza (se non quando viene perseguitato da tre streghe da incubo come un Oreste o un Macbeth dei bassifondi), andrà incontro alla stessa autodistruzione cui ha condannato chiunque lo sfiorasse. Un Bukowsky ante litteram, o meglio un precursore di alcuni “resti umani” fassbinderiani (quelli de I Rifiuti, La Città e La Morte o il “vampiro” di Come gocce su pietre roventi, ma lo stesso Rainer intepretò Baal in un film di Schlöndorff del ’70). In fondo, anche un precursore delle rockstar maledette, non a caso ben reso anche da David Bowie nel tele play BBC da lui prodotto e interpretato nell’82 (di cui serbiamo un elegante 45” delle musiche da lui cantate, cover a lato).

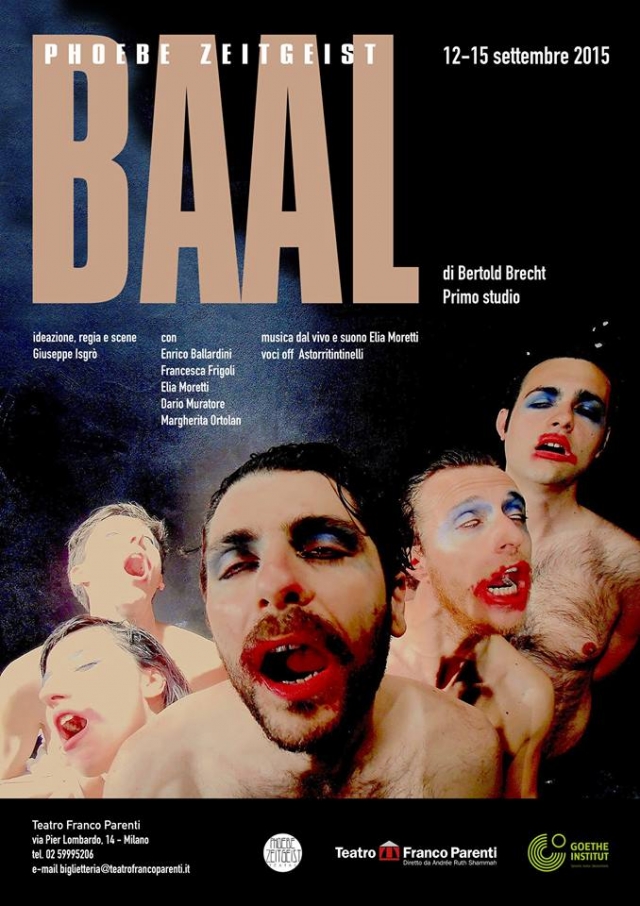

Fedele al suo stile antinarrativo, Giuseppe Isgrò scarta la classica esaltazione del dualismo romantico genio-sregolatezza, per coagulare la vicenda nei suoi quadri fondamentali, resi con un approccio surreale e straniante che, oltre ad essere un po’ la griffe registica di Phoebe Zeitgeist, afferma d’aver scelto per non rimanere impastoiato nella “celebrazione del poète maudit”, ma di astrarre dalla vicenda una riflessione sulla condizione esistenziale dell’artista, che è sempre un po’ una figura asociale, parassitaria e vittima al contempo della società “normale”.

«Lo stesso Brecht, nelle messe in scena del testo da lui stesso dirette, ha sempre molto ironizzato sulla figura dell’artista maledetto, incapace di gestirsi fra le persone comuni e quindi destinato a diventare sempre clown, parodia di se stesso», spiega Isgrò a margine dello spettacolo. «Ecco perché Bowie – che come Fassbinder aveva il grande dono di essere colto e pop al contempo – è stato un eccellente interprete di questa figura, un po’ anarchica e un po’ puttana al contempo».

«Lo stesso Brecht, nelle messe in scena del testo da lui stesso dirette, ha sempre molto ironizzato sulla figura dell’artista maledetto, incapace di gestirsi fra le persone comuni e quindi destinato a diventare sempre clown, parodia di se stesso», spiega Isgrò a margine dello spettacolo. «Ecco perché Bowie – che come Fassbinder aveva il grande dono di essere colto e pop al contempo – è stato un eccellente interprete di questa figura, un po’ anarchica e un po’ puttana al contempo».

L’analogia è ben sviluppata anche dalla colonna sonora sviluppata in scena con gli attori (gli ottimi Francesca Frigoli, compagna del regista, Margherita Ortolani, frequente collaboratrice dei PZ dalla Sicilia, Enrico Ballardini e Dario Muratore) ed eseguito dal vivo dal polistrumentista Elia Moretti, che sul palco si alterna alla batteria, al vibrafono, ad un proto sintetizzatore Bontempi anni ’70, creando un soundscape freechedelicontemporaneo (non cercate una discografia di riferimento su Wikipedia, la definizione è coniata da me qui ed ora) con l’archetto da violino passato sui supporti della batteria o sul fianco del vibrafono.

Ma lo straniamento nella messinscena di Phoebe Zeitgeist investe anche il testo, inserendo le (già citate) streghe al posto dei mendicanti presenti nel copione, rifrangendo la lingua parlata in diverse lingue (italiano, inglese, tedesco e un viscerale siciliano per dar voce alla coscienza del personaggio); e alla fine raffredda il melodrammatico finale in un narrato da parte della voce off (Astorri Tintinelli), in cui gli attori – dice sempre il regista – «tornano su un livello esterno alla narrazione, di cornice: il proprio, ossia quello di attori impegnati a rappresentare un dramma appunto sulla condizione dell’artista, come all’inizio, quando si preparano truccandosi davanti al pubblico già seduto in sala». Che alla fine applaude sulle note di The Weeping Song di Nick Cave, preziosa chicca di maledettismo rock recente.

Ma lo straniamento nella messinscena di Phoebe Zeitgeist investe anche il testo, inserendo le (già citate) streghe al posto dei mendicanti presenti nel copione, rifrangendo la lingua parlata in diverse lingue (italiano, inglese, tedesco e un viscerale siciliano per dar voce alla coscienza del personaggio); e alla fine raffredda il melodrammatico finale in un narrato da parte della voce off (Astorri Tintinelli), in cui gli attori – dice sempre il regista – «tornano su un livello esterno alla narrazione, di cornice: il proprio, ossia quello di attori impegnati a rappresentare un dramma appunto sulla condizione dell’artista, come all’inizio, quando si preparano truccandosi davanti al pubblico già seduto in sala». Che alla fine applaude sulle note di The Weeping Song di Nick Cave, preziosa chicca di maledettismo rock recente.

E se, al termine della rappresentazione (in scena al Franco Parenti fino a martedì 15 nell’ambito della rassegna di sei testi Brecht Con Altri Occhi per il 60° dalla scomparsa del drammaturgo), vi fosse rimasta qualche perplessità sulle scelte registiche di Isgrò, potete fugarle confrontando il suo approccio personale (e magari opinabile) con quello filologico ma eccessivamente didascalico di Carlo Cerciello, che nella Sala Grande del Parenti porta in scena La Madre: un testo del ’32, ambientato alla vigilia della Rivoluzione d’Ottobre e della Prima Guerra Mondiale, fra gli operai vessati dallo sfruttamento dei “padroni delle ferriere”.

Ovviamente qui ci troviamo nel teatro più dichiaratamente impegnato di Brecht, ma la messa in scena del (pur pluripremiato) Cerciello, accentuando proprio il didascalismo marxista del testo, trasforma l’“omaggio alla classe operaia” (parole del regista) in una micidiale predica da riunione di sezione del PCI anni ’70, oltretutto proprio in un momento in cui la crisi globale sta ridonando nuova attualità a quelle tematiche, ben aldilà della riproduzione fedele dell’ambientazione nella Russia zarista con barbe posticce e donne col fazzoletto in testa.

Ovviamente qui ci troviamo nel teatro più dichiaratamente impegnato di Brecht, ma la messa in scena del (pur pluripremiato) Cerciello, accentuando proprio il didascalismo marxista del testo, trasforma l’“omaggio alla classe operaia” (parole del regista) in una micidiale predica da riunione di sezione del PCI anni ’70, oltretutto proprio in un momento in cui la crisi globale sta ridonando nuova attualità a quelle tematiche, ben aldilà della riproduzione fedele dell’ambientazione nella Russia zarista con barbe posticce e donne col fazzoletto in testa.

Sono 75 interminabili minuti di una grevità che rende il finale di Novecento di Bertolucci un volo di farfalle, su cui (oltre a qualche svista attoriale nella recitazione) pesano come macigni cadute di stile incomprensibili (come i cartelli esplicativi degli ambienti, “casa”, “fabbrica” etc.), fra cui spicca quella di far cantare a un attore con chitarra a tracolla – dopo le musiche brechtiane interpretate in coro dal cast – un’Avvelenata di Guccini in parafrasi operaista, che meglio avrebbe figurato in uno sketch di Crozza.

Per il sottoscritto, la visione teatrale più indigesta da quando a teatro ci venivo portato dalla scuola, ma non mi dilungo oltre, anche perché gli abbondanti applausi dalla sala gremita di folle proletarie (al cui centro svettava un abbronzato e tiratissimo Giorgio Armani, vero idolo dei lavoratori) mi comportano di dubitare d’essere in minoranza nel mio giudizio.

Tra “puttane e mendicanti”, concerti klezmer e dj set di drag queen, allestimenti deflagranti o didascalici, la rassegna Brecht Con Altri Occhi prosegue fino al 27 settembre con i titoli che leggete QUI. Stilisti o precari, trovateci anche voi la vostra via.

Mario Gazzola