In contemporanea nei cinema Dogman di Garrone e Rabbia Furiosa di Stivaletti: il nostro confronto fra i diversi trattamenti del truce caso di cronaca del “delitto del canaro” di trent’anni fa.

Rubiamo a tradimento il titolo di un romanzo di Patricia Highsmith (Il riscatto di un cane, 1972) per farne metafora del curioso caso cinematografico che vede uscire quest’anno (appunto a trent’anni di distanza dai reali fatti di cronaca nera) ben due film ispirati al famigerato “delitto der canaro”, il Dogman di Matteo Garrone (nelle sale dal 16 maggio) e Rabbia Furiosa – er canaro di Sergio Stivaletti (uscito il 7 giugno). Due film (le cui locandine vedete accostate in apertura) che più diversi non potrebbero essere, diciamolo subito: chi volesse vederli entrambi solo per sommi capi potrà dire d’aver visto due volte “la stessa storia”. Un po’ come – illo tempore – accadde con Le relazioni pericolose di Frears e Valmont di Forman, ambedue dal romanzo libertino di Laclos e usciti a un annetto di distanza nell’88 e ’89.

Insomma – se ci si passa il parallelo – chi è adesso il Frears (che all’epoca si portò a casa tre Oscar e imperitura, meritata gloria) e chi il Forman, che arrivando secondo fu eclissato dal rivale (e pure meritatamente, perché la sua versione non valeva un’oncia degli affilati dialoghi Malkovich-Close)?

Le due opere, come si diceva, son diverse come il giorno e la notte: Stivaletti (a sinistra col protagonista sul set della drammatica scena della vasca di sangue) è un regista di genere, viene dall’horror (ha curato effetti speciali e trucchi per Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava, che infatti ringrazia nei titoli di coda), anche se come regista ha firmato solo M.D.C. – Maschera di Cera nel ’97 e I tre volti del terrore nel 2004. La sua impostazione è classicissima, sin dall’apertura del film che – dopo un prologo in cui vediamo bruciare delle carcasse di cani a introdurre il tema – ci mostra la classica sequenza di viaggio in auto per le strade di Roma accompagnata da uno stornello fischiettato. Che mi ha dato l’idea che il compositore Maurizio Abeni, il quale riutilizza a più riprese il tema della sua canzone Un bacio d’amore (frase che connota i momenti emotivamente più intensi del film e canzone cantata da Giulia Annecchino sui titoli di coda) con diversi arrangiamenti, forse puntasse a un’implicita citazione western morriconiana. Se così è non c’è riuscito: né le musiche lambiscono lontanamente l’epicità di Ennio, né l’ambientazione della pellicola di Stivaletti (girata nella borgataccia romana del Mandrione), pur coi suoi colori polverosamente assolati, riesce a trasfigurare la periferia dei “buzziconi” (sopra a destra uno degli sgherri del cattivo) in un territorio mitico come il West di Leone.

Le due opere, come si diceva, son diverse come il giorno e la notte: Stivaletti (a sinistra col protagonista sul set della drammatica scena della vasca di sangue) è un regista di genere, viene dall’horror (ha curato effetti speciali e trucchi per Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava, che infatti ringrazia nei titoli di coda), anche se come regista ha firmato solo M.D.C. – Maschera di Cera nel ’97 e I tre volti del terrore nel 2004. La sua impostazione è classicissima, sin dall’apertura del film che – dopo un prologo in cui vediamo bruciare delle carcasse di cani a introdurre il tema – ci mostra la classica sequenza di viaggio in auto per le strade di Roma accompagnata da uno stornello fischiettato. Che mi ha dato l’idea che il compositore Maurizio Abeni, il quale riutilizza a più riprese il tema della sua canzone Un bacio d’amore (frase che connota i momenti emotivamente più intensi del film e canzone cantata da Giulia Annecchino sui titoli di coda) con diversi arrangiamenti, forse puntasse a un’implicita citazione western morriconiana. Se così è non c’è riuscito: né le musiche lambiscono lontanamente l’epicità di Ennio, né l’ambientazione della pellicola di Stivaletti (girata nella borgataccia romana del Mandrione), pur coi suoi colori polverosamente assolati, riesce a trasfigurare la periferia dei “buzziconi” (sopra a destra uno degli sgherri del cattivo) in un territorio mitico come il West di Leone.

Quella è un’operazione che riesce se mai al film di Garrone che, pur senza fischietti, riprende i detriti di Pinetamare vicino a Caserta attraverso la bellissima fotografia livida e cupa di Nicolaj Brüel, trasformandoli in una terra di nessuno che potrebbe essere non lontana dalle Vele di Scampia (dove Garrone girò Gomorra) come alla periferia del Cairo, di San Paolo, Hong Kong, o di una ballardiana Vermillion Sands postapocalittica. Al cui confronto la borgata romana di Stivaletti – ci saranno sicuramente alle spalle produzioni ben differenti ma va detto – sembra girata per una fiction Rai.

Quella è un’operazione che riesce se mai al film di Garrone che, pur senza fischietti, riprende i detriti di Pinetamare vicino a Caserta attraverso la bellissima fotografia livida e cupa di Nicolaj Brüel, trasformandoli in una terra di nessuno che potrebbe essere non lontana dalle Vele di Scampia (dove Garrone girò Gomorra) come alla periferia del Cairo, di San Paolo, Hong Kong, o di una ballardiana Vermillion Sands postapocalittica. Al cui confronto la borgata romana di Stivaletti – ci saranno sicuramente alle spalle produzioni ben differenti ma va detto – sembra girata per una fiction Rai.

Tornando all’inizio di Rabbia Furiosa, dicevamo, potrebbe sembrare l’inizio di un film con Sordi dei ’70 (il regista dichiara d’essersi ispirato a Un borghese piccolo piccolo), invece è il ritorno a casa dal carcere di Fabio (Riccardo de Filippis), che c’è finito al posto dell’amico Claudio (Virgilio Olivari), ex pugile e ras del quartiere, che l’accompagna e gli mostra la sua bottega di toelettatore di cani risistemata in sua assenza. Il perché ce lo spiega meglio Dogman: il canaro finisce in gabbia per aver rifiutato di denunciare l’amico che ha commesso un furto in un negozio attiguo passando dalla sua bottega, contro la sua volontà alla fine come sempre schiacciata. Perché quell’amico (in ambo i film come nella realtà) è anche un violento dispotico che a più riprese lo sfrutta, lo schiaccia e lo umilia, fino al punto (e qui torniamo a Stivaletti) di violentargli davanti agli occhi la moglie (Romina Mondello qui a destra, già in M.D.C. e da noi vista in teatro in una bizzarra Alice carrolliana). E uccidergli con un calcio il cagnolino, che – a dispetto del commovente messaggio d’amore che il canaro lascerà alla consorte alla fine del film – sembra essere la vera goccia che fa traboccare il vaso verso l’orgia di violenza finale, perché la donna di fatto esce di scena. Orgia cui non si può dire che non veniamo preparati, visto che nelle diverse scene violente che la precedono assistiamo a lotte clandestine di cani sanguinolenti, facce spaccate a pugni e persino un amico di Fabio decapitato per essersi opposto al ras Claudio.

Tornando all’inizio di Rabbia Furiosa, dicevamo, potrebbe sembrare l’inizio di un film con Sordi dei ’70 (il regista dichiara d’essersi ispirato a Un borghese piccolo piccolo), invece è il ritorno a casa dal carcere di Fabio (Riccardo de Filippis), che c’è finito al posto dell’amico Claudio (Virgilio Olivari), ex pugile e ras del quartiere, che l’accompagna e gli mostra la sua bottega di toelettatore di cani risistemata in sua assenza. Il perché ce lo spiega meglio Dogman: il canaro finisce in gabbia per aver rifiutato di denunciare l’amico che ha commesso un furto in un negozio attiguo passando dalla sua bottega, contro la sua volontà alla fine come sempre schiacciata. Perché quell’amico (in ambo i film come nella realtà) è anche un violento dispotico che a più riprese lo sfrutta, lo schiaccia e lo umilia, fino al punto (e qui torniamo a Stivaletti) di violentargli davanti agli occhi la moglie (Romina Mondello qui a destra, già in M.D.C. e da noi vista in teatro in una bizzarra Alice carrolliana). E uccidergli con un calcio il cagnolino, che – a dispetto del commovente messaggio d’amore che il canaro lascerà alla consorte alla fine del film – sembra essere la vera goccia che fa traboccare il vaso verso l’orgia di violenza finale, perché la donna di fatto esce di scena. Orgia cui non si può dire che non veniamo preparati, visto che nelle diverse scene violente che la precedono assistiamo a lotte clandestine di cani sanguinolenti, facce spaccate a pugni e persino un amico di Fabio decapitato per essersi opposto al ras Claudio.

Nel cuore di Stivaletti – si sa – ringhia un horrorista, quindi la svolta del protagonista verso la follia viene presentata con un urlo che si trasforma nell’ululato di un (cane?) lupo alla luna piena (capita la metafora?). Da qui in poi il regista sceglie di seguire la narrazione della confessione del vero assassino (Pietro Negri, la trovate anche su Wikipedia), benché poi smentita dalle indagini: il cattivo viene cioè massacrato da vivo e noi ci vediamo in primo piano la sua evirazione, il cervello scoperchiato (come in Hannibal) e altre efferatezze fino a una cattura in stile “poliziottesco”, non corrispondente alla realtà, ma sicuramente più cinematografica di quest’ultima. Persino la droga che ha potenziato l’istinto di vendetta del “canaro di paglia” (Peckinpah è l’altro modello dichiarato dal regista) viene trasformata in una fantastica (e non necessaria) “roba nuova” in fialette verde menta, di non meglio precisata origine ma che donano alla vittima la forza di tirar fuori il pitbull che sonnecchia in ognuno di noi cani bastonati.

Nel cuore di Stivaletti – si sa – ringhia un horrorista, quindi la svolta del protagonista verso la follia viene presentata con un urlo che si trasforma nell’ululato di un (cane?) lupo alla luna piena (capita la metafora?). Da qui in poi il regista sceglie di seguire la narrazione della confessione del vero assassino (Pietro Negri, la trovate anche su Wikipedia), benché poi smentita dalle indagini: il cattivo viene cioè massacrato da vivo e noi ci vediamo in primo piano la sua evirazione, il cervello scoperchiato (come in Hannibal) e altre efferatezze fino a una cattura in stile “poliziottesco”, non corrispondente alla realtà, ma sicuramente più cinematografica di quest’ultima. Persino la droga che ha potenziato l’istinto di vendetta del “canaro di paglia” (Peckinpah è l’altro modello dichiarato dal regista) viene trasformata in una fantastica (e non necessaria) “roba nuova” in fialette verde menta, di non meglio precisata origine ma che donano alla vittima la forza di tirar fuori il pitbull che sonnecchia in ognuno di noi cani bastonati.

Tutt’altra storia vede Garrone attraverso l’obiettivo di Brüel (e la sceneggiatura scritta col fedele Ugo Chiti e Massimo Gaudioso): la moglie diventa una separata fuori campo pressoché assente, la figlia non viene insidiata dai bruti dell’ex pugile-ras, il feuilleton da Romanzo Popolare (necessario per motivare la rivalsa dell’oppresso piccolo piccolo) sparisce per mettere al centro il rapporto simbiotico quanto malato dei due coprotagonisti, qui chiamati Marcello (Marcello Forte, un rachitico Flavio Bucci dei giorni nostri) e Simone (l’incombente, bovino Edoardo Pesce). Il passaggio dalla sudditanza alla vendetta non viene spiegato con gli affetti violati da rape’n’revenge, ma con una questione sulla spartizione del bottino del furto (di cui sopra) per cui il povero canaro s’è fatto un anno di carcere. E, ancor peggio, s’è attirato il disprezzo degli altri bottegai dello squallore vessati dal bruto, che ora lo accusano d’essere suo complice.

Tutt’altra storia vede Garrone attraverso l’obiettivo di Brüel (e la sceneggiatura scritta col fedele Ugo Chiti e Massimo Gaudioso): la moglie diventa una separata fuori campo pressoché assente, la figlia non viene insidiata dai bruti dell’ex pugile-ras, il feuilleton da Romanzo Popolare (necessario per motivare la rivalsa dell’oppresso piccolo piccolo) sparisce per mettere al centro il rapporto simbiotico quanto malato dei due coprotagonisti, qui chiamati Marcello (Marcello Forte, un rachitico Flavio Bucci dei giorni nostri) e Simone (l’incombente, bovino Edoardo Pesce). Il passaggio dalla sudditanza alla vendetta non viene spiegato con gli affetti violati da rape’n’revenge, ma con una questione sulla spartizione del bottino del furto (di cui sopra) per cui il povero canaro s’è fatto un anno di carcere. E, ancor peggio, s’è attirato il disprezzo degli altri bottegai dello squallore vessati dal bruto, che ora lo accusano d’essere suo complice.

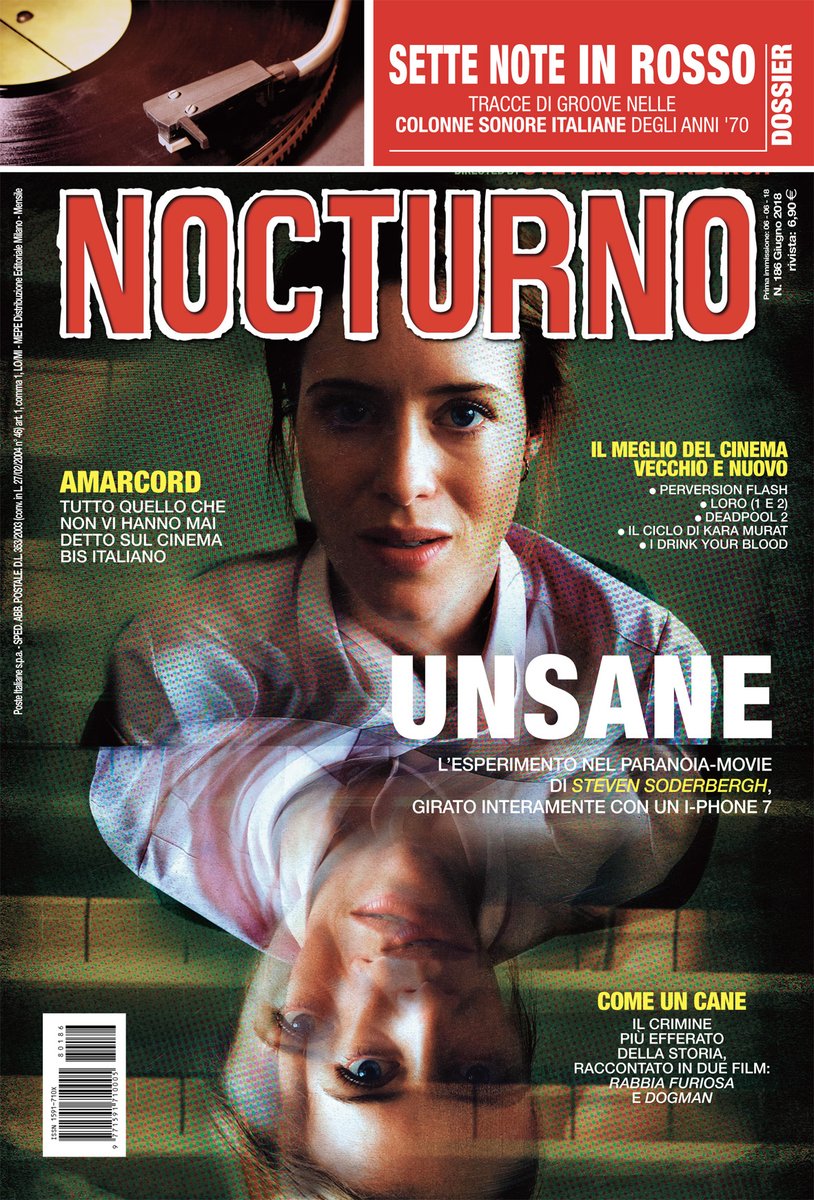

Anche Garrone alla fine si distacca dalla realtà nella scena della mattanza, trasformando la bruta vendetta di una vittima che insorge contro una vita di soprusi in una sorta di autodifesa, dopo che la tentazione di liberare l’amico imprigionato con uno stratagemma proprio nella gabbia per cani rischia di costargli la vita per l’ultima volta. “Garrone ama i freak e quindi voleva fare di Marcello un eroe”, ci dice Davide Pulici (che sul Nocturno ora in edicola che vedete a destra firma il servizio sui due film a confronto con intervista a Stivaletti) in una chiacchierata a voce sul film. “E per scolpire un eroe una vendetta cieca e brutale ci stava male”. Quindi il massacro del cattivo rimane meno “omerico” e la vera tragedia su cui si chiude il film è quella della solitudine: Marcello vorrebbe mostrare ai vecchi amici bottegai che finalmente LUI ha fatto giustizia (loro progettavano di assoldare un killer da fuori). Ma quando porta il suo macabro trofeo al campetto dove prima giocavano tutti insieme a pallone trova deserto anche quello.

Anche Garrone alla fine si distacca dalla realtà nella scena della mattanza, trasformando la bruta vendetta di una vittima che insorge contro una vita di soprusi in una sorta di autodifesa, dopo che la tentazione di liberare l’amico imprigionato con uno stratagemma proprio nella gabbia per cani rischia di costargli la vita per l’ultima volta. “Garrone ama i freak e quindi voleva fare di Marcello un eroe”, ci dice Davide Pulici (che sul Nocturno ora in edicola che vedete a destra firma il servizio sui due film a confronto con intervista a Stivaletti) in una chiacchierata a voce sul film. “E per scolpire un eroe una vendetta cieca e brutale ci stava male”. Quindi il massacro del cattivo rimane meno “omerico” e la vera tragedia su cui si chiude il film è quella della solitudine: Marcello vorrebbe mostrare ai vecchi amici bottegai che finalmente LUI ha fatto giustizia (loro progettavano di assoldare un killer da fuori). Ma quando porta il suo macabro trofeo al campetto dove prima giocavano tutti insieme a pallone trova deserto anche quello.

Tirando le somme, entrambi i film poggiano su attori in parte e anche esteticamente credibili nei rispettivi ruoli. Ed entrambi si discostano in qualche aspetto dal dato storico. Forse dei due Dogman è un po’ reticente sul puro orrore del fatto di cronaca però, se mi chiedessero quale dei due film mandare a un festival internazionale come rappresentante dell’Italia, io non avrei dubbi che fra i due “lo Stephen Frears del 2018” è indubbiamente il Garrone ritornato alle “cupe vampe” de L’Imbalsamatore.

Mario G

Lascia un commento