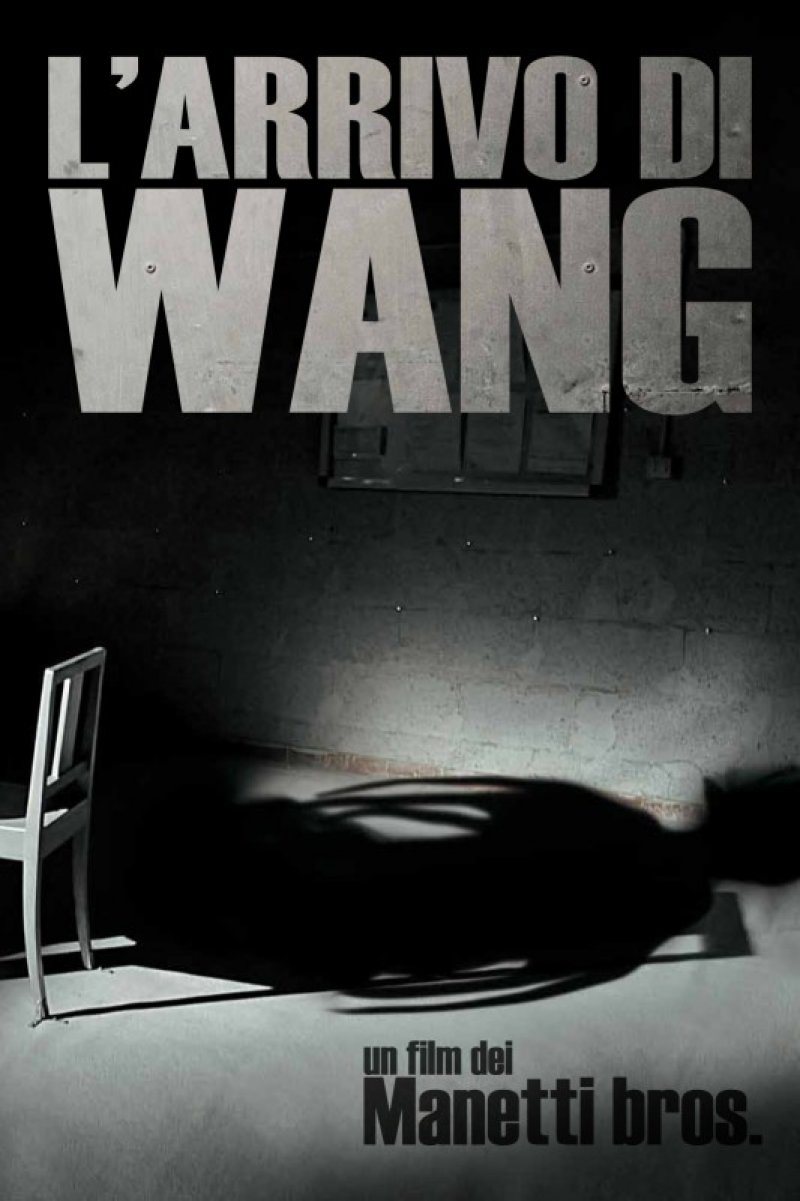

Il film di fantascienza dei Manetti Bros, molto lodato per il coraggio di affrontare un genere ormai del tutto abbandonato dal cinema italiano, non ha affatto convinto Marco Marchetti.

—————————————————————————————————————-

Fa una strana impressione parlar male di questo film, innanzitutto perché una stroncatura completa, spiacevole ma quantomeno necessaria, rischierebbe di risplendere come una torcia nel buio mentale dell’attuale nomenklatura critica; secondariamente, perché vige lungo tutta la penisola una sorta di legge non scritta, per la quale il made in Italy va tutelato a prescindere da ogni considerazione intellettiva e, spesse volte, di puro e semplice buon senso. Cosa che rende molto più difficile cantare fuori dal coro, o finanche levare la mano, con timida e riservata educazione, per esprimere un parere contrario. D’altronde è proprio al buon senso che ci si appella dopo essersi imbattuti in uno dei tanti cloni da sottobosco, seppur realizzato con la cura di chi nel cinema “indie” ci sguazza da decenni, che a cadenza regolare spuntano qua e là come funghi.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles5_l_arrivo_di_wang_2.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles5_l_arrivo_di_wang_2.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles5/l_arrivo_di_wang_2.jpg” target=”” effect=”tilt”]

L’arrivo di Wang, di Antonio e Marco Manetti, è come un sassolino nella scarpa, che ti punzecchia e ti grattugia il piede, incastrandosi ora tra le dita, ora tra le linee della pianta, senza che tu riesca a debellarne la minaccia. Lo sopporti, con vile perplessità, e mentre le sue immagini ti scorrono sugli occhi come i papaveri di Morfeo, sobillando le palpebre a cadere nel suo abbraccio soporifero, ti domandi come siamo giunti a questo punto. Non ne puoi rimarcare i difetti perché le solite “eminenze grigie” stabiliscono a tavolino ciò che è lecito scrivere e ciò che sarebbe invece meglio soltanto pensare, e se persino una strizzatina d’orecchi viene considerata come segno di colpevole inimicizia, a quel punto è meglio non parlarne affatto. Ingoi il rospo e te ne torni a casa, tentando piuttosto di farti passare l’acidità con qualcosa di maggiormente stimolante. Però il sassolino resta sempre, e pertanto capisci che l’unica soluzione è slacciarti le calzature e svuotarne il contenuto sul pavimento, sperando che il piccolo intruso rotoli in qualche angolo remoto.

Ecco, L’arrivo di Wang è un film di merda. La terminologia sarà pure volgarmente compiaciuta, lontana da qualsivoglia rigurgito di professionalità, nondimeno doverosa per esprimere la bruttezza al suo livello più raffinato e scatologico. L’incipit amatoriale ti fa sperare nella sobrietà di un film dogma, ma quando la scenografia si rivela quella di un appartamento romano, con la sua accozzaglia di cianfrusaglie, la spartana casualità dell’oggettistica accumulata, ti rendi conto che ciò che stai osservando, pur con svagata distrazione, è già un epilogo in guisa di epitaffio, e che basterebbe fermarsi ai titoli di testa per poter dire di aver sostenuto quelli di coda. Tanto non cambierebbe nulla, tranne la bella Francesca Cuttica, che se avesse intrapreso la carriera nell’hard ne avremmo tratto tutti degno giovamento, ma che invece s’è sprecata in queste produzioni insulse – figura nel cast di Paura, l’ultimo film dei due fratelli (imminente anche qui la nostra recensione, NdR) – ritagliandosi la parte di una interprete di cinese.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles5_arrivo-di-wang01.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles5_arrivo-di-wang01.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles5/arrivo-di-wang01.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Tra l’altro molto stupida, perché quando il servizio segreto la contatta per offrirle un lavoro di un paio d’ore, retribuzione netta duemila euro, la giovane tentenna indecisa se accettare o meno, a causa di ulteriori impegni lavorativi.

Ora non c’è bisogno di ricordare che chiunque darebbe il culo per un lavoro di centoventi minuti in grado di fruttarti la bellezza di due stipendi mensili, eppure questa ragazzotta della Roma bene, abituata a vegetare in ambienti sociali indegni di una persona qualunque, si scopre capace di nicchiare non già per una questione di soldi, ma soltanto di irragionevoli tempistiche. Alla fine, per motivi eminentemente narrativi, la stronza si decide a seguire i misteriosi inviati del governo in una specie di quartier generale sotterraneo. Più che un centro della Digos parrebbe un vecchio magazzino convertito alla bisogna in un set cinematografico, ma anche qui, intervenendo la cosiddetta “sospensione dell’incredulità”, così come teorizzata nell’ambito delle interpretazioni semiotiche da Samuel Taylor Coleridge, lo spettatore fa finta di non coglierne le contraddizioni e si lascia intrigare dal gioco. Si sa, da un basso budget non puoi aspettarti chissà cosa, perciò ci si sforza di trovarci del buono.

Proprio qui la pellicola dei Manetti, che pur si reggeva in equilibrio funambolico sul baratro, ha un crollo subitaneo di stile e scivola dalla sua precaria postazione nella waste land delle premesse mancate. Trasformandosi, appunto, in un coacervo di minchiate, stemperate dall’ottima interpretazione di Ennio Fantastichini, qui nelle vesti di uno spietatissimo boss della polizia.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles5_larrivo-di-wang-03.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles5_larrivo-di-wang-03.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles5/larrivo-di-wang-03.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Dunque, nel corso di un serrato interrogatorio orchestrato dallo stesso Fantastichini, la Cuttica deve tradurre le risposte di un non meglio specificato teste nascosto nell’ombra, il signor Wang, che parlando soltanto cinese, non è in grado di comunicare con nessuno tranne che con la bella interprete. Peccato che Wang sia un simpatico alieno tentacolato, con un testone a seppia e le zampe di una cavalletta o qualcosa di simile, che in fin dei conti rappresentano pressoché l’unico ghiribizzo di interesse in un film ormai indirizzatosi all’obitorio. Fantastichini è uno sbirro cattivissimo, che chiede a Wang perché diamine sia giunto sul nostro pianeta, in sordina, senza farsi vedere da nessuno e intrufolandosi nelle case della brava gente a fare non si sa cosa. La creatura risponde che doveva nascondersi da qualche parte, in quanto ambasciatrice di una civiltà avanzatissima ma pacifica, impegnata a sondare il terreno terrestre prima di un contatto vero e proprio. Wang ignora però la crudeltà dei nostri reparti di intelligence, troppo convinti che sia una spia o un terrorista disposto solo a far danni per reputarlo invece la persona mite e tranquilla che parrebbe. E se ha imparato il cinese, ignorando che dal Po in giù non esiste nemmeno una lingua nazionale, è solo perché esso è l’idioma più parlato del mondo.

Le cose in breve degenerano, non tanto perché l’interrogatorio sfugge di mano e al povero Wang, entità imbelle e dall’animo cordiale, spetta una specie di elettrochoc comminato a mo’ di punizione per la sua reticenza, ma perché la Cuttica, sopraffino esempio di imbecillità muliebre, continua a interrompere il nostro Fantastichini, questionando su tutto e sottolineando l’importanza dei diritti umani. Se Wang subisce pressione, la ragazza interviene per ricordare che è una creatura degna di rispetto, se Wang viene minacciato, ecco che la giovane minaccia a sua volta di contattare Amnesty International (cosa che in effetti tenterà di fare) per denunciarne il trattamento disumano. Immaginatevi la scena: un interrogatorio super segreto che ruota attorno a una forma di vita aliena in un sotterraneo privo di misure di sicurezza, durante il quale un’interprete pacifista, pagata fior di quattrini per tenere la bocca chiusa, sottolinea costantemente l’importanza dei diritti umani (e alieni) sulla forza bruta della polizia. E senza che i servizi segreti la puniscano in alcun modo.

Sembra di assistere a un’operina grottesca, che si divide in modo pressoché simmetrico tra i buonissimi e i cattivissimi, finendo per somigliare inevitabilmente a un saggio di correttezza politica per bambini ritardati o a un clone dell’Albero Azzurro da proiettare negli asili. La Cuttica sbraita sconvolta, Fantastichini sbraita a sua volta ma senza prendere provvedimenti, tutti urlano contro tutti in un’apoteosi di rara cretineria. Dal servizio segreto ci saremmo aspettati maggiore professionalità, e da un’interprete quotata per un lavoro così delicato un minimo sindacale di intelligenza.

E si va avanti così per quasi un’ora e mezza, con Fantastichini che ripete le solite tre domande, Wang che risponde l’esatto contrario di quanto l’agente vorrebbe sentirsi dire, l’interprete che rompe i coglioni a tutti con le sue remore morali. Non ci sono né storia né senso del ritmo, la narrazione non decolla se non attorno all’idea che presuppone, esaurendosi e completandosi in essa, come spessissimo succede a gran parte del nostro cinema indipendente. Al lampo di genio non segue nessuna deflagrazione, tranne il twist finale, straordinario nel suo cinismo, ma che, considerando l’andamento generale dell’opera, pare appiccicato con lo sputo come epilogo di comodo.

Giunge voce che le major americane non solo abbiano acquistato i diritti del film per produrne un remake a stelle strisce, ma che ne esistano già tre stesure in versione “fuochi di artificio”. Il regista Marco Manetti tiene a sottolineare la segretezza dell’operazione, salvo poi sbandierarne particolari e peculiarità alla sala gremita di spettatori. E se il sottoscritto non svela nulla di tutto ciò, non è certo per rispetto di tale “vincolo” non meglio specificato, ma giusto perché, così facendo, si rivelerebbe giocoforza il finale a sorpresa del film. E si sa, gli spoiler, almeno per le pellicole di recente fattura, non piacciono a nessuno. Non che questo possa costituire un crimine, ma è piuttosto una questione di principio.

Anche perché alla fine, di questa pellicola orribile, anatomicamente parlando pensata col cervello, scritta coi piedi e girata col cazzo, resta soltanto la barbina questione sollevata da uno spettatore poco prima che le luci della sala si spegnessero: “Cosa c’è di più politico di un alieno che parla cinese?”.

Ecco, se gli alieni avessero parlato il romanesco, anziché il mandarino, ci si sarebbe divertiti di più.

Marco Marchetti

Lascia un commento