Davide Stanzione recensisce il film antihollywoodiano ma furbetto di Larry Clark, premiato al Festival del Cinema di Roma e visibile solo sul suo sito.

In un festival in cui una giuria con smanie buffonesche decide di portare alla ribalta le pseudo-provocazioni più fasulle e vuote, col senno di poi non poteva non trionfare l’opera meno autenticamente provocatoria di Larry Clark, un carosello smorto e logoro di tutte le tematiche care al regista e fotografo americano, uno che il disagio giovanile, quello vero, sfibrato, privo di compromessi, nel corso della sua esistenza l’ha vissuto dal di dentro, vivendolo sulla propria pelle e lasciandosi compenetrare da un degrado emozionale e fisico pressoché totali.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_larry clark 2.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_larry clark 2.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/larry clark 2.jpg” target=”” effect=”tilt”]

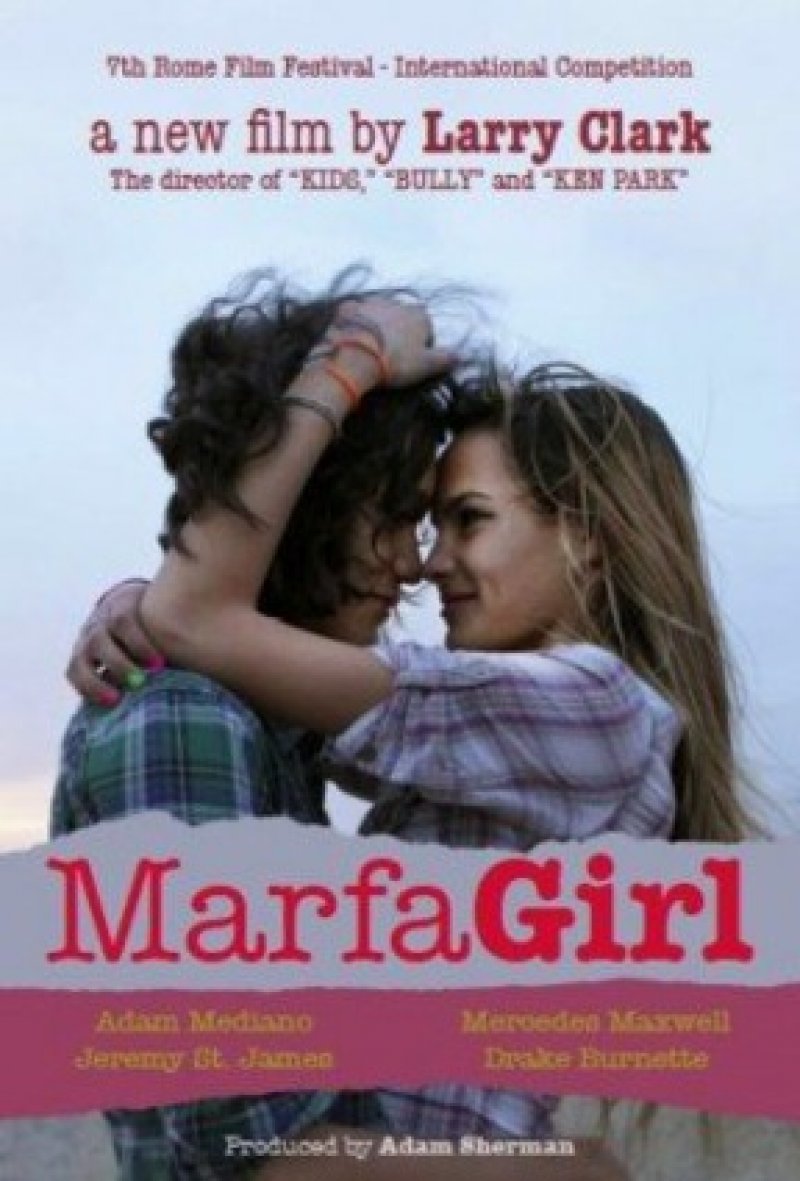

Larry Clark (qui a destra alle premiazioni romane, NdR) ha combattuto in Vietnam, ha rischiato il carcere, nella sua vita di artista ai margini ha raccontato fotograficamente una realtà di giovani vite violentate con una presa di coscienza visiva molto spesso scioccante e urticante. Fastidiosa, nel suo essere estrema e borderline, priva di compromessi, priva di quelle leccature che invece in Marfa Girl (locandina in apertura), Marco Aurelio d’Oro come miglior film all’ultimo festival del film di Roma appena concluso, albergano in quantità esponenziali e irritanti.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_clark_tulsa.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_clark_tulsa.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/clark_tulsa.jpg” target=”” effect=”tilt”]

La giuria romana nell’assegnare i premi, e gli stessi premiati nel riceverli, si sono trincerati dietro la rivendicazione di un presunto coraggio, nella scelta di una casella del palmarès da riempire come nella realizzazione di un film. Ebbene, Marfa Girl è un’opera che distilla ben poco coraggio e ancor meno ardore provocatorio, trincerato com’è dietro un manierismo freddissimo, vacuo come non mai. E’ come se Larry Clark, rispetto agli scatti fotografici inseriti nell’epocale e scandalosa raccolta Tulsa (da cui sono tratti i tre scatti in b/n che vedete qui ai lati e sotto, NdR) si fosse progressivamente lasciato andare a un estinguersi del potere concentrato e velenoso delle proprie immagini, un affievolirsi che, è triste dirlo, pare veicolato proprio dal sempre più pervasivo attaccamento di Larry Clark alla macchina da presa.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_larry_clark-1.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_larry_clark-1.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/larry_clark-1.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Lui, fotografo che non di rado con i suoi scatti ha generato reazioni forti, nel trasferire quell’insana affezione per i giovani corpi degli adolescenti in immagini di celluloide un po’ perde quel potere isolato e lacerante che il singolo scatto riesce a rendere in maniera più immediata della progressione di immagini, sottraendo così non poca efficacia quella forza repellente che mette sottosopra lo stomaco e te lo stritola. Un sentimento che di fronte a uno qualsiasi degli scatti più impietosi di Clark sale alla gola spontaneo come un fiotto di repulsione cocente, priva di mediazioni o compromessi.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_larry_clark-2.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_larry_clark-2.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/larry_clark-2.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Se Kids, scritto con l’allora diciannovenne Harmony Korine, e il semiporno Ken Park si facevano apprezzare (soprattutto il primo) per una sorta di cruda dissacrazione dei confettini e dei lustrini propri del cinema pop attraverso una loro variante peggiorata, imbarbarita, irrimediabilmente brutta, sporca e cattiva, Marfa Girl è un’opera che paradossalmente è addirittura noiosa, estenuante nella sua ripetitività, in quel suo voler suonare politicamente scorretta in maniera telefonata e prevedibilissima.

L’affezione di Clark per i giovani e le morbosità con cui li ritrae nei loro gesti più ispidi e pruriginosi non è mutata, sia chiaro: a essere mutata, o per meglio dire volata via, in questo film è la sincera brutalità di un tempo, la sua necessità, l’autenticità dello sguardo che ti induceva a inorridirti dello squallore in maniera ben più profonda di quanto non possano fare due frasette spinte (“Impara a leccare la fica alla tua ragazza. E’ l’unico modo per essere certo di non essere mai cornuto”), una manciata di sesso giovanile anaffettivo e una pennellata altrettanto abbozzata di denuncia sociale, messa in campo attraverso il “ritratto” di un corpo di polizia razzista e malato, che più che assicurare l’ordine e il rispetto della legge va esasperando in giro le sue perversioni e le sue frustrazioni.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_marfagirl.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_marfagirl.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/marfagirl.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Clark lo ritiene il suo film più libero che abbia mai fatto se non il suo film migliore, ma al di là del fatto che un cineasta comunque originale e unico sia stato insignito per la prima volta di un riconoscimento, non c’è davvero nulla per cui gioire del premio ottenuto a Roma, tributato a un’opera ricattatoria e furba anche nella messa in scena della commozione: nella prima parte del film c’è un dialogo tra due madri dolorose in mezzo agli alberi smozzicati dello sperduto e remoto deserto texano in cui la città di Marfa è situata, col vento che imperversa e la lacrimuccia che si insinua facile, premeditata e programmata ad hoc.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_marfa girl 4.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_marfa girl 4.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/marfa girl 4.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Ragion per cui Marfa Girl, in questo frangente isolato ma anche nella sua totalità, si rivela pian piano e con dei contorni sempre più nitidi come un film facilone e mistificatorio, fasullo anzitutto nei riguardi dello spettatore cui si propone un quadretto di consunzione giovanile che è un lontanissimo e ben più fragile parente dei precedenti esiti poetici di Larry Clark, specie quelli fotografici. Perché in fondo, a onor del vero, le sue sortite cinematografiche sono da sempre un po’ più discutibili, per via di una compiaciuta indulgenza di fondo che talvolta si carica di un significato degno di nota ma che spesso e volentieri non manca neanche di rimanere circoscritta a un appagamento anche sessuale delle ossessive smanie del regista e dei suoi fantasmi personali.

Qui Clark ci mostra l’educazione sessuale di un adolescente, filmato col solito cliché della capigliatura vansantiana e dello skateboard, scandita dal rapporto con varie ragazze che gli dispensano consigli utili sulla stimolazione del clitoride e altra materia sessuale. Materia che di solito nei film si trova come contorno più o meno succulento (si discetta anche dell’importanza della circoncisione in rapporto al piacere del coito) e che invece qui Larry Clark ci schiaffa in primo piano, ma la sua è una provocazione di esclusiva facciata, fuori tempo massimo, insistita, ormai depotenziata e disinnescata da un mondo sempre più complesso che evidentemente, per Clark, non si è schiodato poi molto dagli anni di Panico a Needle Park.

[yjsgimgs image=”images/stories/images_old_articles/thumbs/articles7_marfa-girl_5.jpg” class=”radiusb5 yjsg-lightbox-items” title=”articles7_marfa-girl_5.jpg” link=”images/stories/images_old_articles/stories/articles7/marfa-girl_5.jpg” target=”” effect=”tilt”]

Sarà che Marfa, a una distanza siderale da New York e dal cuore degli Usa e molto più vicina alla semi-messicana El Paso, è una città fuori dal tempo? Sarà. Intanto Larry Clark continua a fare un cinema ombelicale e sempre uguale a sé stesso, che in Marfa Girl si rivela per di più, e fatalmente, un cinema asfittico e piccolissimo, per ambizioni e canali produttivi ma anche per spontaneità e qualità degli esiti artistici. Perché davvero non si può pretendere di ostentare una presunta naiveté in un film studiatissimo in ogni passaggio, anche nel sentiero drammatico terribilmente ovvio e prevedibile che imbocca alla fine. Proprio no.

Marfa Girl pertanto non è un film New Age, è solo fintamente arty, una mera mostra pseudo-warholiana di corpi esposti ma non del tutto abbracciati poeticamente, oggetti prima che soggetti, privati del loro significato più intimo, del senso più autentico di quel fango quotidiano con cui convivono e di quelle dipendenze in cui sguazzano.

Davide Stanzione

Lascia un commento